第29回問16~問20の解き方

第29回キャリアコンサルタント試験学科試験問題を徹底解説!

問16.企業におけるキャリア形成支援の知識

【C】選択肢1以外はこれまでの出題もなく、細かな内容が問われており、正解できなくてもやむを得ない難問です。

正答:2

1.×:キャリアアップ助成金は、「非正規雇用労働者の正社員化」への取組を助成する。

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、 正社員化や、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度である。【厚生労働省:PDF】

2.○:支給対象には、大学院(海外の大学院を含む)の正規課程、科目等履修制度、履修証明プログラムも含む。【人への投資促進コース のご案内(詳細版)P6:PDF】

3.×:他の助成金を一緒に活用できる場合がある。【厚生労働省:PDF】

4.×:男女労働者ではなく、男性労働者である。

育児休業を取得しやすい雇用環境整備などを行い、男性労働者が育児休業を取得した場合に受給できる助成金である。【厚生労働省:PDF】

問17.企業におけるキャリア形成支援の知識

【A】頻出のセルフ・キャリアドックの資料から、基礎的な内容が問われました。

正答:1

1.○:面談内容のうち、法令違反やハラスメントなどの企業側が組織的に対応すべき内容があれば、原則として本人の同意を得た上で企業側に伝える。【P14】

2.×:人材育成に関して社内に影響力を有することが重要であるため、人事部門に限らず幅広いポストの中から適任者を選定することも検討する。【P13】

3.×:キャリアの観点で同一属性の対象者ごとに実施するのが今までの経験では有効とされている。【P10】

例えば、若手従業員に対する定着促進や、育児・介護休業復帰者への復帰、定着の促進を意図したキャリア支援、キャリア研修などである。【P10】

4.×:一回のキャリアコンサルティング面談にかける時間は、概ね45~60分程度と明示している。

それ以上となると、面談の効果が低減するばかりでなく、面談対象者の所属部署の業務にも影響が生じるおそれがあるとしている。【P11】

問18.企業におけるキャリア形成支援の知識

【C】選択肢1は第29回対策総仕上げ模試でズバリ出題していましたが、選択肢3、4は非常に難しい内容でした。正解できなくてもやむを得ないでしょう。

正答:4

1.○:男性の育児休業取得率は37.9%と、前回調査(令和4年度24.2%)より13.7 ポイント上昇した。【1ページ目】

2.○:おおむね増加傾向である。

有期契約労働者の男性の育児休業取得率を紹介すると、平成24年度は0.24%、平成29年度は5.69%、令和4年度は8.57%で、令和5年度は26.9%へ大きく上昇している。【5ページ目】

3.○:育児休業から復帰した男性の育児休業取得期間が「2週間未満」であった割合(5日未満、5日~2週間未満の合計)は、平成30年度調査では71.4%であるのに対して、令和5年度調査では37.7%へおおよそ半減している。【6ページ目】

4.×:男性の育児休業取得期間は、「1か月~3か月未満(28.0%)」が最も多く、次いで「5日~2週間未満(22.0%)」である。【6ページ目】

問19.労働市場の知識

【C】失業率の国際比較や、長期失業者の対米比較など、出典資料も多岐に及び、これまでに問われていない難しい内容が問われています。

正答:1

1.○:日本の失業率が最も低い。【労働力調査参考(国際比較):PDF】

(労働力調査、主要労働統計指標(労働政策研究・研修機構)を元に作表)

2.×:15~24 歳の失業率の方が高い。

年齢階級別完全失業率は、2022年は全体の2.6%に対し、15~24歳は4.4%で最も高く、次いで25~34歳の3.6%であり、若年層が高い傾向がある。【労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果の要約(P14):PDF】

3.×:長期失業者の割合は、アメリカ、イギリス、カナダ、韓国などと比べて、日本は高い傾向がある。【データブック国際労働比較2023(労働政策研究・研修機構):PDF】

4.×:コロナ禍においても、完全失業率は年平均で4%を超えていない。また、2023年以降は2%を下回っていない。

近年で最も完全失業率が高かったのは、2020年、2021年の2.8%であり、月単位では2020年10月の3.1%が最も高い。

問20.労働市場の知識

【B】正誤判断の難しい選択肢もありましたが、選択肢1は積極的に適切と判断したいところです。

正答:1

1.○:2010年以降の男女間賃金格差の推移を確認すると、2010年(平成22年)は69.5、2015年(平成27年)は72.4、2023年(令和5年)は74.8であり、縮小傾向であるといえる。【令和5年働く女性の実情P28:PDF】

2.×:雇用形態間賃金格差は、女性よりも男性の方が大きい傾向がある。

これは、男性は女性と比べ、正規雇用労働者の割合が高く、その場合には役職などに就き、賃金が上昇する場合が多いためと思われる。30代後半~50代では特に賃金格差が大きくなる傾向がある。【令和4年賃金構造基本統計調査P12:PDF】

3.×:男女間賃金格差の国際比較では、日本はアメリカよりも大きい。

「男女の中位所得の差を男性中位所得で除した数値」での比較のため、よく見る賃金格差の数値とは異なるが、2021年は日本は22.1に対してアメリカは16.9であり、アメリカの方が格差が小さい。

なお、ノルウェー(4.6)、デンマーク(5.6)、スウェーデン(7.3)などは賃金格差が小さい。【データブック国際労働比較2024(労働政策研究・研修機構)P183:PDF】

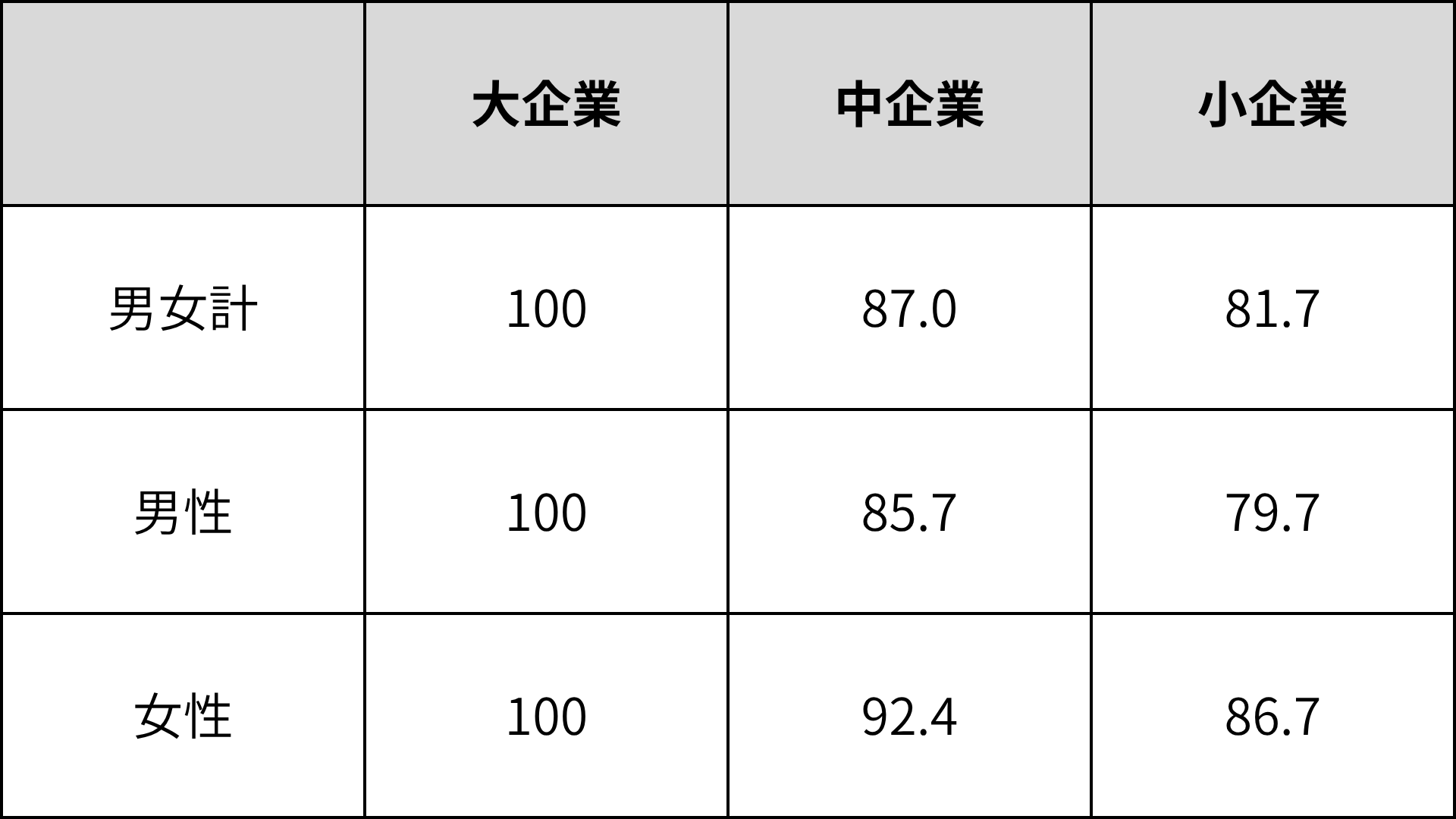

4.×:企業規模別賃金格差における、大企業と中小企業の差異は、男性も女性も存在する。【令和4年賃金構造基本統計調査(P9):PDF】

令和4年賃金構造基本統計調査(P9)を元に作表