第30回問11~問15の解き方

第30回キャリアコンサルタント試験学科試験問題を徹底解説!

目次

問11.職業能力開発(リカレント教育を含む)の知識

【A】ハロートレーニングについては、種類と、受講対象者の雇用保険受給の有無に気をつけましょう。よく受ける質問内容をまとめて「プラスワン」として紹介します。

【プラスワン】ハロートレーニング(公的職業訓練)は、職業能力開発促進法に基づいた離職者訓練などの「公共職業訓練」と、求職者支援法※1に基づいた「求職者支援訓練」から構成されている。

ハロートレーニング(公的職業訓練)=公共職業訓練※2+求職者支援訓練

※1正式名称は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律。

※2公共職業訓練には離職者訓練、在職者訓練、学卒者訓練、障害者訓練がある。

なお、離職者訓練は、雇用保険を受給している、離職から間もない人が主な対象であり、求職者支援訓練は、無職の期間が長い人や職業経験が少ない(または無い)人、雇用保険を受給していない人が主な対象である。

正答:2

1.×:ハロートレーニングは、失業をしている人だけが対象だけではなく、主に中小企業に在職している人が対象の在職者訓練や、高等学校卒業者等を対象の学卒者訓練もある。【厚生労働省】

2.○:ハロートレーニングには、介護や簿記、パソコン、医療事務、電気工事士やITなど資格取得を目指すコースもある。【厚生労働省】

3.×:例えば、離職者訓練の訓練期間は、概ね3ヵ月~2年である。【厚生労働省】

4.×:「一切」には気をつける。離職者訓練や求職者支援訓練は、テキスト代等は本人が負担する。また、在職者訓練や学卒者訓練は有料である。【ハロートレーニングの全体像:PDF】

問12.職業能力開発(リカレント教育を含む)の知識

【A】問2に続き、能力開発基本調査からの出題ですが、問2が最新の令和6年度版であるのに対して、本問は令和5年度版からの出題でした。また、選択肢4の人材開発支援助成金の内容は、令和5年度版だけに記載されている内容でした。

年度版ごとに内容の変化があるかどうかも記載しています。

正答:3

1.○:OFF-JTを実施した対象を職層等別にみると、正社員では「新入社員」が58.9%で最も多く、「中堅社員」が 56.9%、「管理職層」が 48.0%となっており、「正社員以外」は 28.3%となった。【P14】

(参考)令和6年度も解説と同様の傾向である。【令和6年度P12】

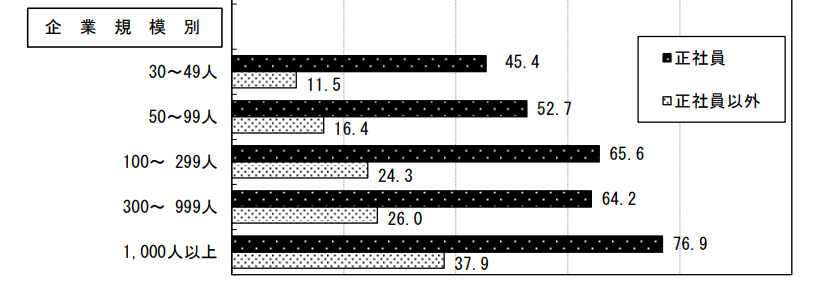

2.○:計画的なOJTは、正社員、正社員以外ともに、おおむね規模が大きくなるほど実施率は高くなる傾向がある。【P21】

▼計画的なOJTを実施した事業所(企業規模別)

出典:令和5年度能力開発基本調査(P21図32より抜粋)

(参考)令和6年度でも解説と、ほぼ同様の傾向である。【令和6年度P19】

3.×:問題点の内訳で最も多いのは「指導する人材が不足している」である。【P22】

(参考)令和6年度も解説と同様の傾向である。【令和6年度P20】

4.○:「人材開発支援助成金を利用した」と回答した事業所は、9.8%である。【P23】

(参考)令和6年度には記載がない内容である。

これまでの出題傾向を顧みると、次回以降の試験対策は、令和6年度版の対策でよいと捉えています。特に各調査の1位を確認しておきましょう。

問13.企業におけるキャリア形成支援の知識

【A】副業・兼業は、最近頻度が高いトピックです。第26回問17、第28回問19で出題がありますが、特に第28回の問題も確認しておくと良いでしょう。

正答:4

1.×:これらの留意点は、労働者を雇用する場合に生じるものであり、労働者が個人事業主として副業・兼業を行う場合には、原則として該当しない。

2.×:就業時間の把握・ 管理や健康管理への対応、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務をどう確保するかという懸念への対応が必要であり、使用者は確認をする必要がある。

3.×:やや意図が汲みづらい選択肢だが、労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができることや、労働者の自律性 ・自主性を促せることが、企業のメリットとして挙げられている。企業側の「留意点」として指摘されているわけではない。【P4】

4.○:労働者のメリットとして、本業を続けつつ、よりリスクの小さい形で将来の起業・転職に向けた準備・試行ができることが挙げられる。【P3】

問14.職業能力開発(リカレント教育を含む)の知識

【C】職業能力評価基準に関する大問は、国家試験の一桁台の回では度々出題されていましたが、第13回問45以来の久々の出題です。

職業能力評価シートとキャリアマップの差が問われるのは、なかなか難易度が高いと感じましたが、選択肢1と4は、実質的に同じことを問うているため、どちらも正答になりにくいヒントがありました。

以下の厚生労働省のサイトで内容を確認しておきましょう。

正答:3

1.○:職業能力評価基準の定義として適切である。【厚生労働省】

なお、業種横断的な事務系職種のほか、電気機械器具製造業、ホテル業などものづくりからサービス業まで幅広い業種(56業種)を整備している。

2.○:人材育成、採用、人事評価といった人事管理上のニーズに対して企業内の標準的な基準として活用することはもとより、自社版として独自にカスタマイズできる。【厚生労働省】

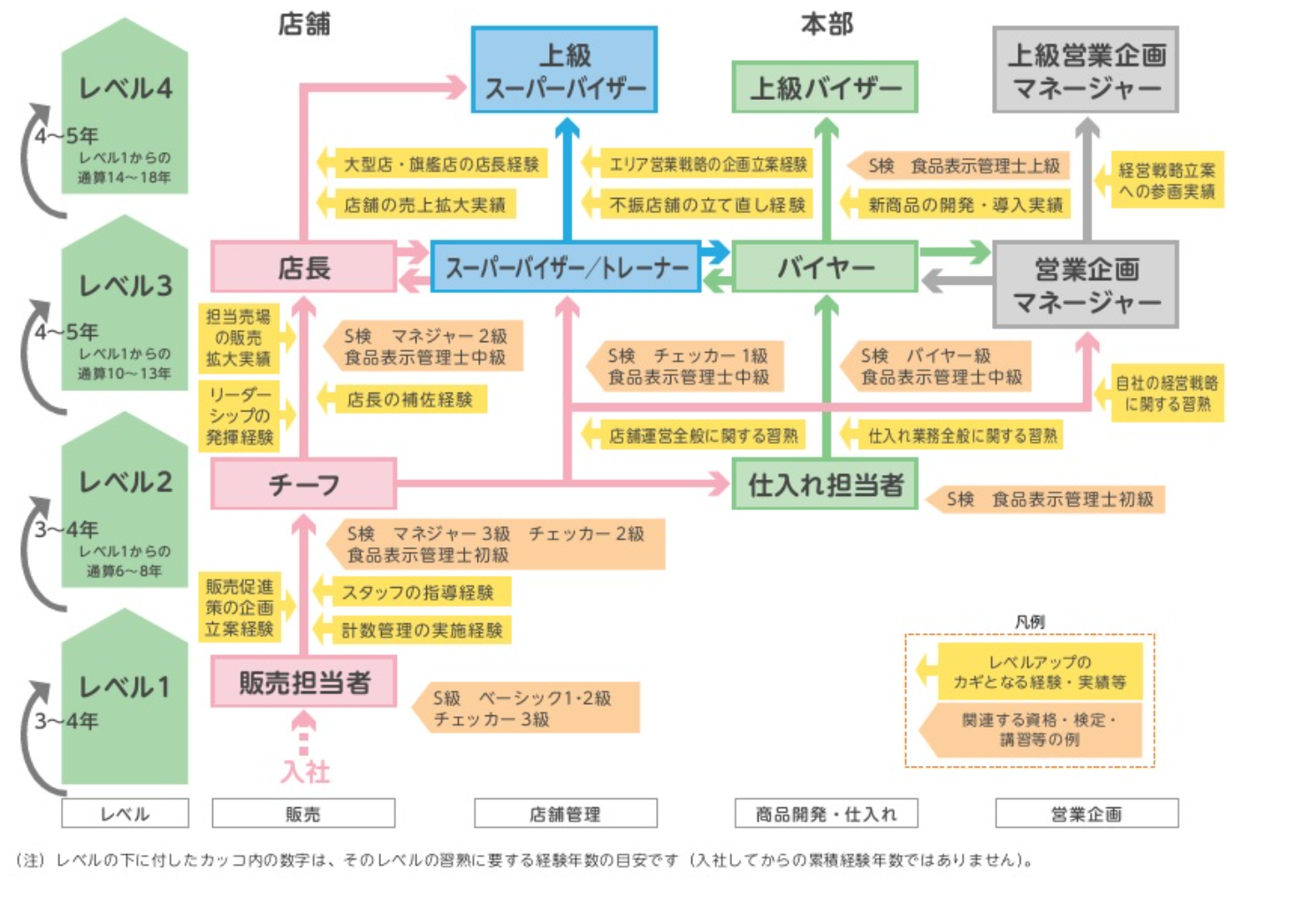

3.×:「次のレベルに上がるには何が不足してるのか」、「自分(または部下)の能力レベルはどの程度なのか」を把握できるのは、職業能力評価シートである。【厚生労働省】

▼職業能力評価シートの概要

出典:厚生労働省「職業能力評価基準」

一方、キャリアマップは、職業能力評価基準で設定されているレベル1~4をもとに、能力開発の標準的な道筋を示したものである。

▼キャリアマップの例

出典:厚生労働省「職業能力評価基準」

4.○:選択肢1で問われた内容とほぼ同様の内容である。

職業能力評価基準とは、仕事をこなすために必要な「知識」と「技術・技能」に加えて、「成果につながる職務行動例(職務遂行能力)」を、業種別、職種・職務別に整理したものある。【厚生労働省】

問15.企業におけるキャリア形成支援の知識

【B】これまで毎回のように出題予想をしていた「しょくばらぼ(職場情報総合サイト)」が、いよいよ出題されました。ダウンロードの可否は迷われた方が多かったと思いますが、選択肢3と4の求人情報は、領域違いとインプットしておきましょう。

正答:1

1.○:職場改善に積極的な企業の残業時間(時間外労働時間)や有給休暇取得率、平均年齢などの職場情報を検索・比較できるWebサイトである。【しょくばらぼ(厚生労働省)】

なお、「ダウンロード」については、掲載中の職場情報のCSVファイルや、各企業の一般事業主行動計画のPDF等がダウンロードできる。

2.×:これらの3サイトではなく、若者雇用促進総合サイト、女性の活躍推進企業データベース、両立支援のひろばなどに散在していた情報を、職場情報総合サイトで検索、参照できるようにした。【しょくばらぼについて】

3.×:企業の残業時間(時間外労働時間)や有給休暇取得率、平均年齢などの職場情報を掲載するサイトであり、求人情報が掲載されているわけではない。

求人検索ができるのは、ハローワークインターネットサービスであり、しょくばらぼと連携している。

4.×:しょくばらぼには、求人情報は掲載されていないが、ハローワークインターネットサービスや、職業情報提供サイト(jobtag)と連携している。