第30回問36~問40の解き方

第30回キャリアコンサルタント試験学科試験問題を徹底解説!

問36.グループアプローチの技能

【A】ファシリテーターの役割に関する基礎的な問題です。「こんなファシリテーターは嫌だ!」の視点でアプローチしましょう。

正答:4

1.×:ファシリテーターはあくまで進行役・支援者であり、成果は参加者全員の協働で生まれるものである。

2.×:グループワークでは「安心・安全で、楽しく主体的に関わる雰囲気づくり」が重要であり、歯を食いしばるような緊張や我慢よりも「リラックスして対話を楽しむ姿勢」が求められる。

3.×:現実の場面では「想定外」こそが起こるものであり、ファシリテーターにとって重要なのは、起きたことを受け止めて柔軟に対応する姿勢である。

4.○:人には「自ら考え、成長しようとする力」があるという実現傾向や人間尊重の立場に基づいてファシリテーションを行う。

問37.キャリアシートの作成指導及び活用の技能

【A】ジョブ・カードに関連する出題は、問10に続き、今回は2問ありました。

選択肢2では、迷われた方もいるかもしれませんが、有効な自己PRに繋がる可能性もあり、誤解の生じない範囲で可能な限り、記載しておくのがよいでしょう。

正答:2

1.○:まずは業種・職種に限定せずに考えてから、分類、整理していくことは、キャリアの多様な可能性を広げる観点として望ましい。

2.×:免許・資格が有効な自己PRになることもあるため、可能な範囲で、誤解が無いよう、具体的な内容・基準を明確にして記載する。

3.○:キャリア形成支援の基本的な姿勢として適切である。

4.○:免許・資格の水準や内容を客観的に伝える工夫として望ましい。なお、様式3-1職業能力証明(免許・資格)シートの注意事項として記載されている。

「免許・資格の内容等」欄には、必要に応じて、免許・資格付与の基準・目安等も記入(又は添付)してください。【様式3-1職業能力証明(免許・資格)シート:PDF】

問38.相談過程全体の進行の管理に関する技能

【A】木村先生の著書(キャリアコンサルティング理論と実際6訂版)の「より良いキャリアコンサルティングを行うための留意点」からの出題と思われます。

正答:1

1.×:相談の目的は、クライエントのよりよい適応と成長、個人の発達を援助すること、すなわち「育てるための相談」である。そのため、積極的に解決策を提示し、それを実行させて、問題解決に導くことは適切ではない。【木村先生P127】

2.○:職業・職務の選択、今後のキャリア形成の方向の決定、手段の決定など、具体的な目標決定を重視する。【木村先生P128】

3.○:自己理解、仕事理解、啓発的経験、意思決定、方策の実行、職務への適応といった各ステップを明確にしながら相談を進め、相談が現在どの時点にあるのかを労働者と確認しながら進める必要がある。【木村先生P128】

4.○:企業内だけでなく、他の社会的な資源を活用することが効果的であり、相談担当者が社会一般の情報や各種の相談機関等の各分野で行われている相談の内容を知るとともに、それらの機関との連携を十分に図っていくことが必要となる。【木村先生P128】

問39.相談場面の設定

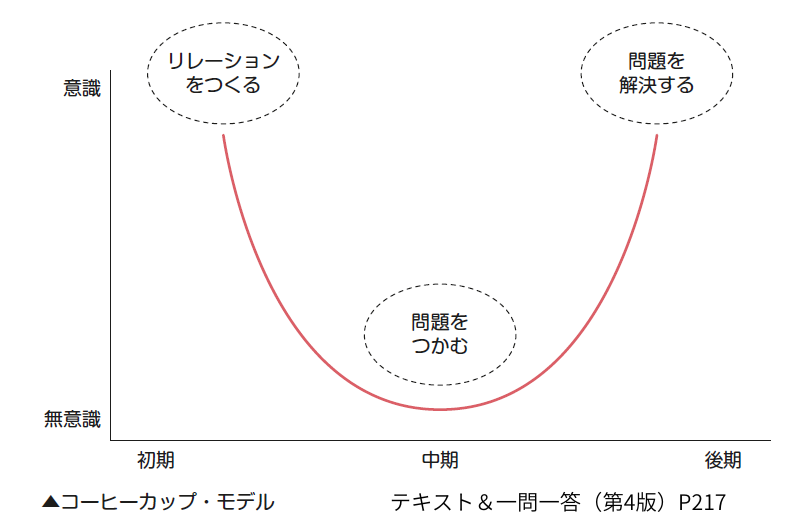

【A】国家試験ではかなり久々に(第7回31以来)、國分康孝のコーヒーカップ・モデルの段階が問われました。

正答:1(リレーションづくり)

コーヒーカップモデルは、リレーションづくりの段階(初期)、問題の把握(中期)、問題解決の段階(後期)の順序で構成される。【木村先生P375】

問40.自己理解の支援

【A】自己理解の留意点や意義に関する出題で、いずれも木村先生の著書に根拠がありますが、自らが相談者の自己理解の支援を行う視点で、選択肢を検討しましょう。

正答:2

1.×:自分をいくつかの視点から見つめ、各視点ごとに自分の特徴を描写する。【木村先生P131】

2.○:自己理解には、自己の個性について知るだけでなく、自己と環境との関係、つまり、環境の中の自己について知ることも含まれる。【木村先生P132】

3.×:自分を描写する言葉や方法は、客観的でなければならず、自分にしか通じない言葉や内容であってはならない。【木村先生P132】

4.×:個人は生涯の長い期間にわたって職業活動に従事し、キャリアを形成する。その間、自己とキャリアの関係は絶えず変化し、選択が繰り返される。【木村先生P132】