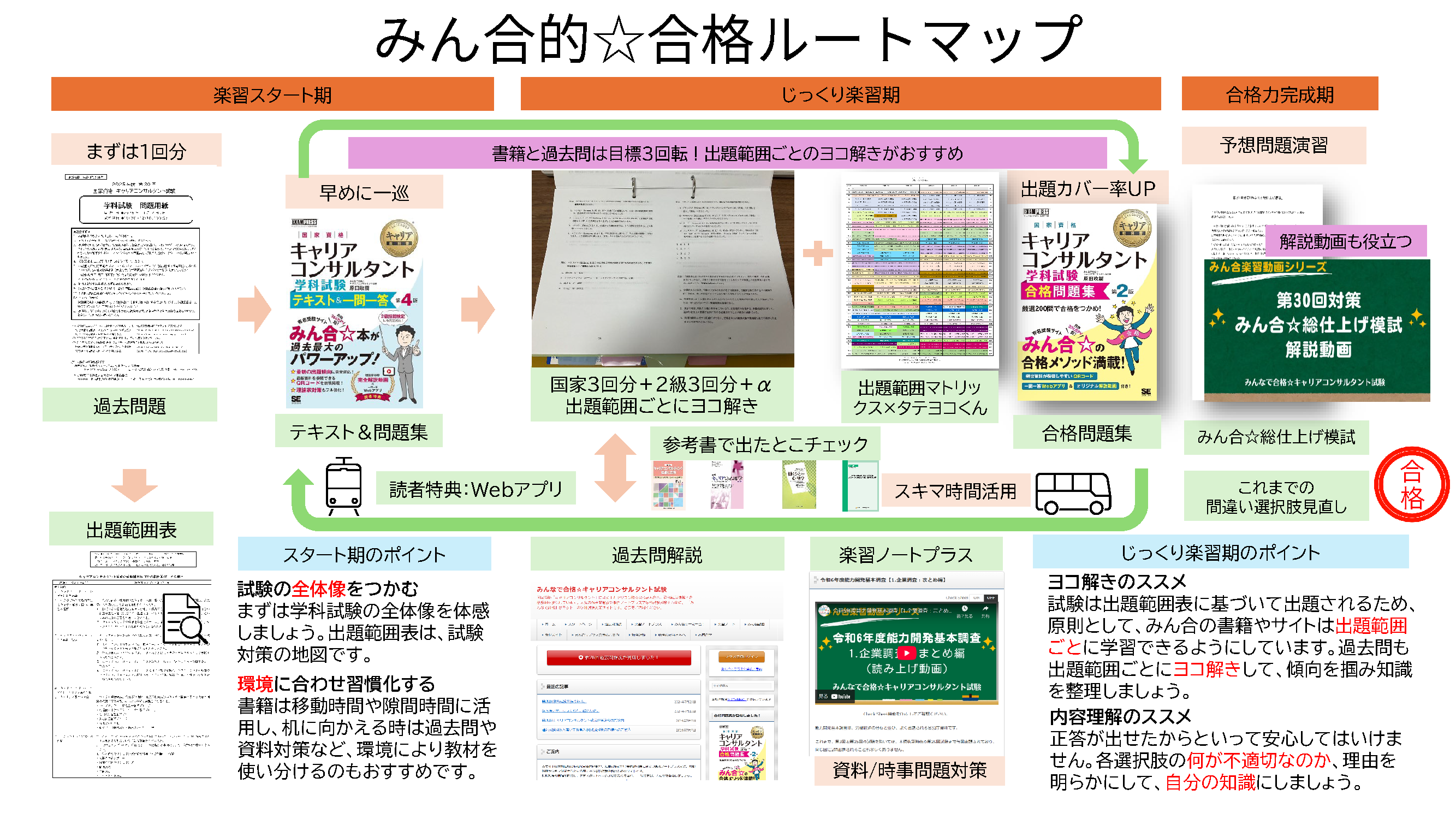

みん合的☆合格ルートマップ

(↑クリックするとPDFファイルが開きます)

本格的な試験対策の開始にあたっては、現在地からゴール(合格)までの地図を確認しましょう。

効率よく学び、合格するために使用する教材や、その使い方を、11のポイントに整理しました。

目次

①合格へのマインドを整える

キャリアコンサルタント試験合格を目指す方の9割を超える方は、厚生労働大臣が認定する講習(養成講座や養成講習と呼ばれる講習)を150時間以上受講し、受験資格を得ています。

この講習は、国家資格キャリアコンサルタントに相応しい知識と技能を習得するために行われますが、国家試験合格のための試験対策の講習としては位置づけられていません。

そのため、学科試験も実技試験も、養成講習の期間の学びのみでスムーズに合格することは難しいと言わざるをえません。

なお、最近の学科試験の合格率は50%~80%台まで、幅があります。

また、実技試験の合格率は60%~70%前後になることが多く比較的安定していますが、両試験の同時合格の合格率は50%前後と、なかなか厳しい状況です。

詳しい合格率については、次のページをご覧ください。

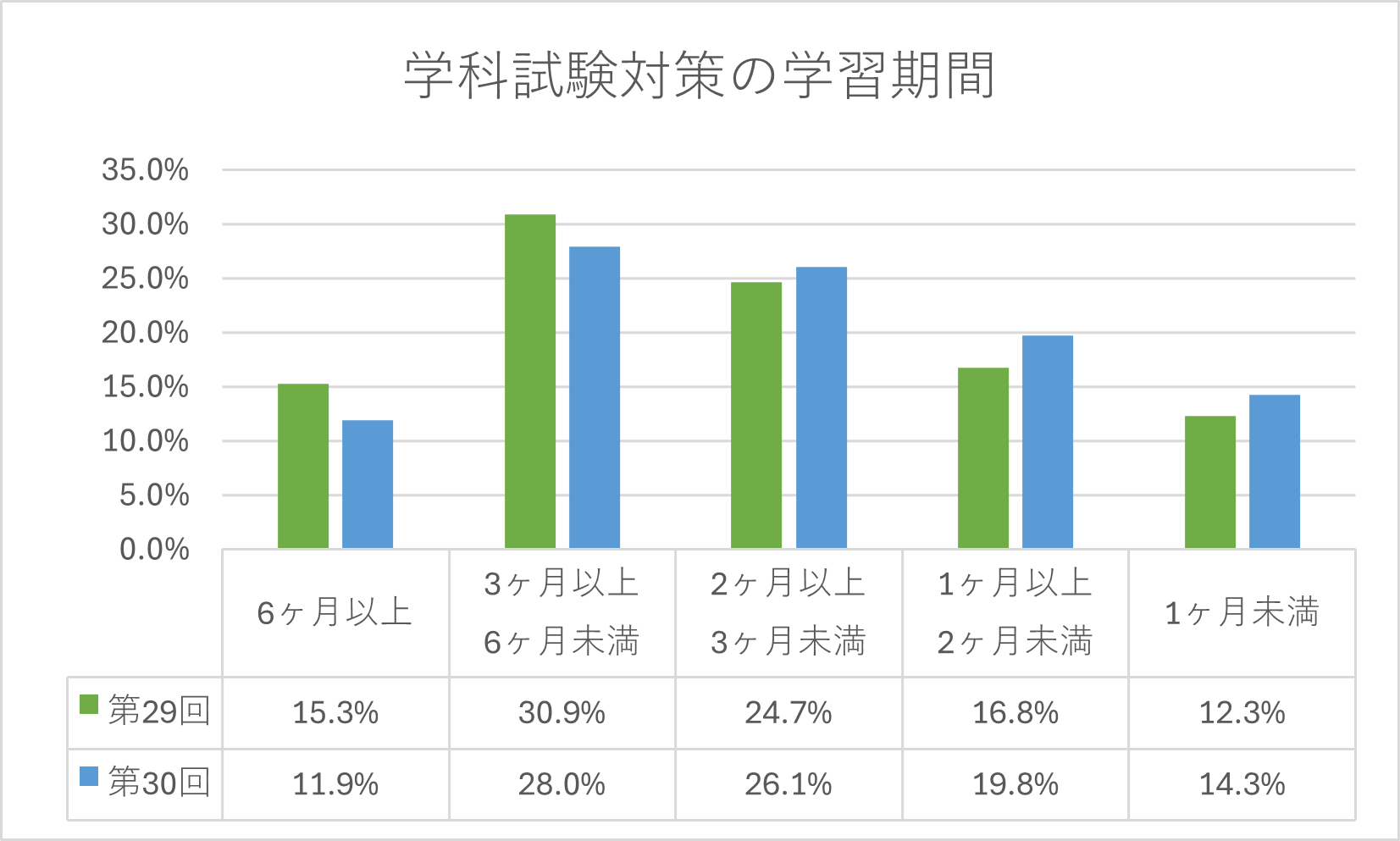

それでは、受験するみなさんは、学科試験対策にどのくらいの学習期間を費やしているのでしょうか。受験者からのアンケート結果を紹介します。

毎回実施しているアンケートによると学習期間は概ね、「3ヶ月以上6ヶ月未満」、「2ヶ月以上3ヶ月未満」の方が多く、その場合の合格率は高い傾向があります。3ヶ月は一つの目安となるでしょう。

また、期間ではなく、自己学習の「時間」の目安としては、個人差はありますが、100時間~200時間というお声が聞こえてきます(100時間前後の方が多い印象です)。

学習スタート時には、100時間を確保できる学習計画をイメージしましょう。

なお、まとまった時間ではなくても、5分、10分の移動時間やスキマ時間活用も、知識確認型のこの学科試験においては大変有効です。

では、何から始めるか?

②最近の過去問を一回分だけ解いてみる

使用教材:直近3回分のうち過去問1回分+みん合サイト「過去問解説」

まずは最近の過去問を1回分、問1から問50を解いてみましょう。一気に50問解いてもよいですし、数問ずつでも良いです。

まずは最近の過去問を1回分、問1から問50を解いてみましょう。一気に50問解いてもよいですし、数問ずつでも良いです。

得点は一切、気にしないでください。

通しで解く目的は、どのような内容が、どのような順序で出題されるのか、問題による難易度の高低差など、学科試験の全体像を大掴みに把握することにあります。

知っている内容も、知らなかった内容も、知らなくても文脈や表現から解けた、というものもあるはずです。難易度には差があることも体感しましょう。

そして、みん合サイトの過去問解説を活用して内容を確認しましょう。知っていることと知らなかったことを区別、認識し、内容理解に努めましょう。

過去問は実力テストではありませんから、得点には一喜一憂せず、知識の現在地を確認しましょう。

問1から通しでとくのは、この最初の一回分だけで良いです。

後述しますが、その後の過去問や問題集での演習は、1問ずつ解くことをおすすめしています。

過去問は、知らなかったことを知り、理解を深めるための素材として活用しましょう。

③出題範囲表を一読する

使用教材:出題範囲表

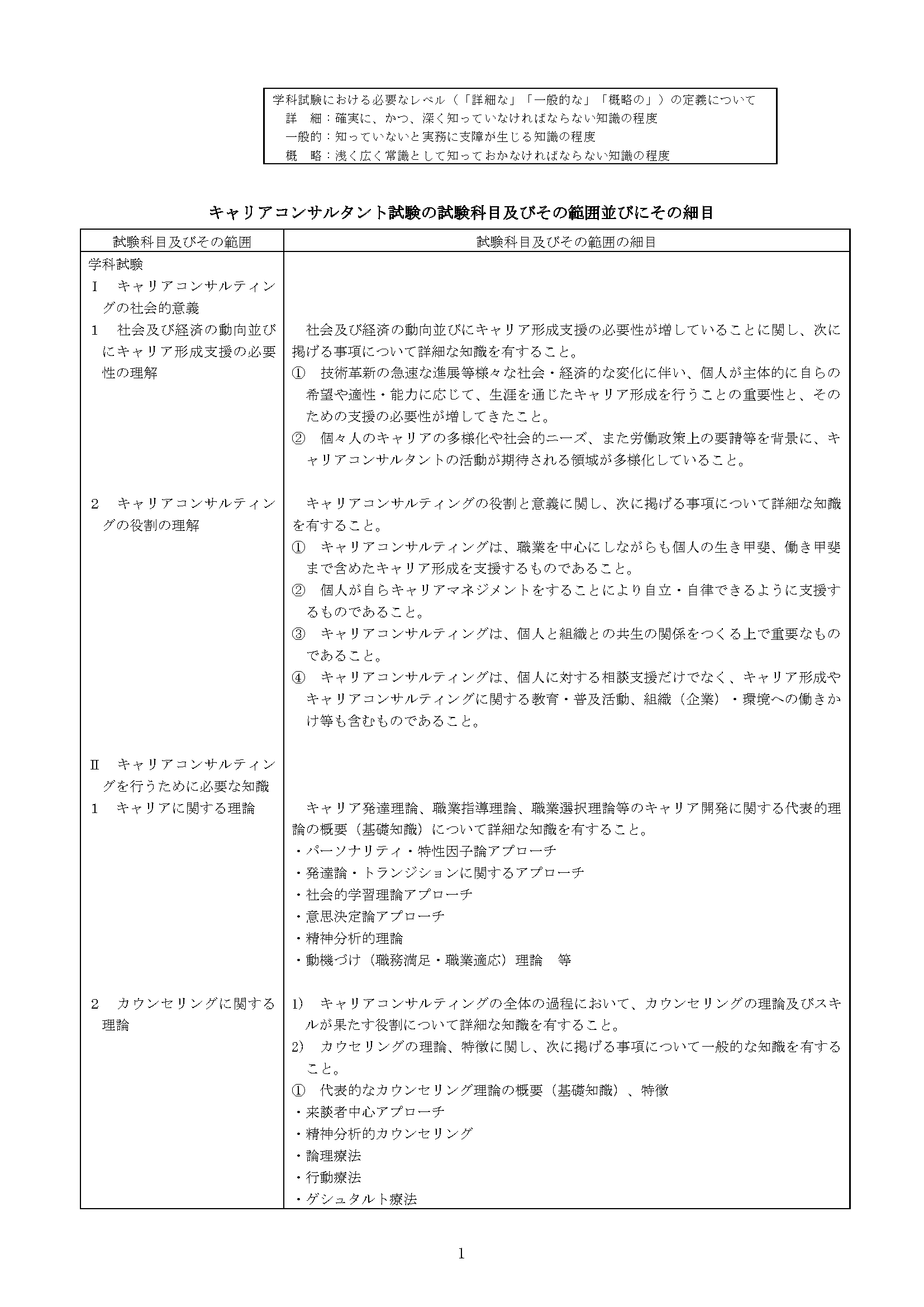

出題範囲表は、正式には「キャリアコンサルタント試験の試験科目及びその範囲並びにその細目」と名付けられており、試験科目の種類と、出題範囲、その内訳(細目)がまとめられています。

![]()

いわば、試験のシラバスと言えるような存在で、どちらの登録試験機関でも共通の内容です。「学科試験」のP1からP7までを一読しましょう。

いわば、試験のシラバスと言えるような存在で、どちらの登録試験機関でも共通の内容です。「学科試験」のP1からP7までを一読しましょう。

P8-P10は「実技試験」とありますが、「学科試験」と内容が重複しているため、P7までを読みましょう。

なお、試験問題は、概ね、この資料の掲載順で出題されます。また、出題範囲表の記載内容が、正誤判断の根拠になる出題内容もあります。

出題範囲は広いものの、決して無限ではなく、有限であると認識しましょう。

なお、出題範囲表は「キャリアコンサルタントの能力要件」を元に作られており、キャリアコンサルタントが持つべき知識と技能の一覧表といえます。

つまり試験の出題内容の地図です。

また、みん合の書籍(テキスト&一問一答や合格問題集)は、原則として、出題範囲表に基づき、出題範囲ごとにまとめや問題を編集しています。

そのため、過去問題、テキスト&一問一答、合格問題集は、出題範囲ごとに活用すると、効率よく知識を整理して、得点力を養成できます。

④テキスト&問題集を早めに一巡する

使用教材:テキスト&一問一答(第4版)

過去問を1回分解いてみて、知らない内容や、曖昧な知識のものが多いと感じた場合には、テキスト&一問一答を、理解半分、流し読みでも良いですから、早めに一巡させることもおすすめです。

過去問を1回分解いてみて、知らない内容や、曖昧な知識のものが多いと感じた場合には、テキスト&一問一答を、理解半分、流し読みでも良いですから、早めに一巡させることもおすすめです。

本書は出題範囲ごとに重要な内容をインプット、一問一答問題でアウトプットでき、出題内容の多くの部分をカバーしています。

また、実際の試験の出題割合に応じた解説と問題量で構成していますので、メリハリをつけて、バランス良く知識を整理できます。

机に向かえるときは過去問を解き、これらの書籍教材や読者特典のWebアプリは移動時間や隙間時間に使用するのもおすすめです。

本書の一巡目の最大の目的は、ご自身が知っていることと、知らないことを明らかにすることです。さらなる内容の理解は⑤以降のステップでも良いですし、テキスト&一問一答は最低でも二巡、できれば三巡しましょう。

⑤過去問をヨコ解きする

使用教材:過去問、過去問解説

合格ルートマップの中心に位置づけているのは、過去問を活用した知識の整理です。

出来たか、出来なかったよりも、「知らなかった」ことの認識をして、「知ること」と「腑に落ちる」ことを大切にしましょう。

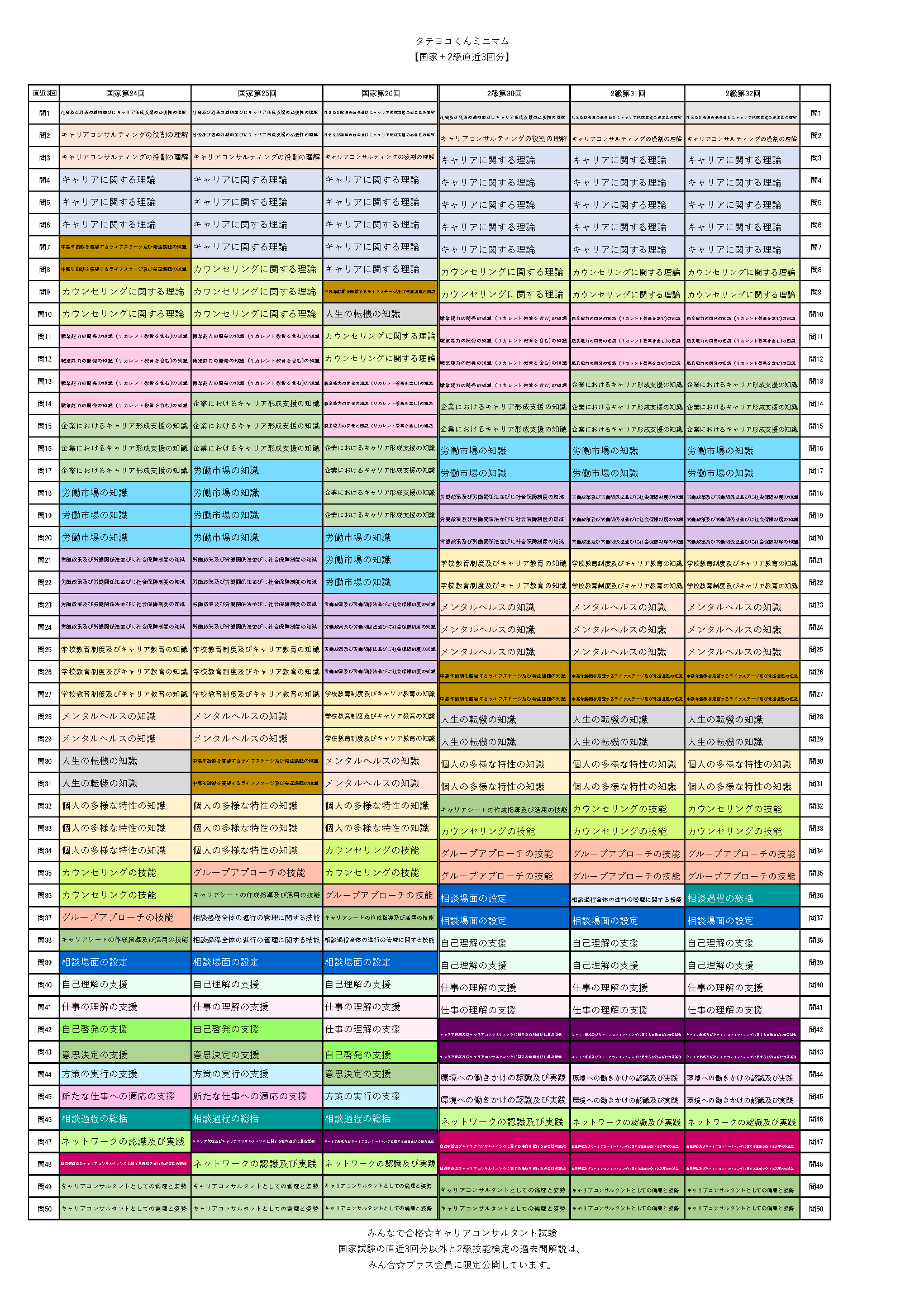

出題範囲と出題頻度の関係を意識して、得意を伸ばし、苦手を克服するため、過去問を出題範囲ごとに回数横断的に解く、ヨコ解きをおすすめしています。

まず、用意する過去問は、国家試験の直近3回分と、国家試験と出題範囲が同一で、出題内容もよく似ている2級技能検定の直近3回分の過去問の全6回分です。

最近のアンケート結果では、この組合せの実施者の合格率は96.7%でした(93名中90名合格)。

出典:第30回試験アンケート結果【過去問実施回と合格率の気になる関係】

直近3回分の過去問は、いずれも試験機関のサイトにて入手できます。この6回分はすぐにでもダウンロードして、ファイリングするなどしていつでも参照できるようにしましょう。

ヨコ解きの方法

例えば、今日は「メンタルヘルスの知識」の過去問解き(ヨコ解き)をしよう、とする場合には国家試験3回、2級3回分の該当する問題を解いては一問ずつ、解説を確認していきます。

どの問題が「メンタルヘルスの知識」に該当するかは、出題範囲マトリックス×タテヨコくんを見ると一目瞭然です。

「メンタルヘルスの知識」の出題は、国家試験では2問、2級では3問出題されますので、過去問6回分で合計15問あります。

これにより「メンタルヘルスの知識」での最近の出題内容や傾向を体感し、知識を整理、今後の出題に備えることができます。

今日は「この分野を克服しよう」という目標設定のしやすさと、「この内容はもう大丈夫」という達成感が得られることも、ヨコ解きのメリットです。

なお、タテヨコくんには、いくつか種類がありますが、[国家3回分+2級3回分]のタテヨコくんミニマムからチャレンジすることをおすすめしています。

タテヨコくんのExcelやPDFの各セルをクリックしますと、該当する問題の過去問解説へリンクします。また、個人的な利用の範囲であれば、Excelを加工編集していただいても構いません。

なお、問題用紙の内容については、著作権の関係でWeb上での掲載が固く禁止されており、Web上での表示、掲載は出来ません。あらかじめご了承ください。

なお、過去問を解く際の問題数は、1問ずつがおすすめです。

多くの問題を一度に解いてしまうと、そもそも、どのような問いであったかの確認が必要となり、二度手間になってしまいます。一問ずつ解説を読み、「知る」「腑に落ちる」ことを大切にしましょう。

⑥過去問の解き方のポイント

過去問は、二巡、三巡目で理解が深まることが多いです。

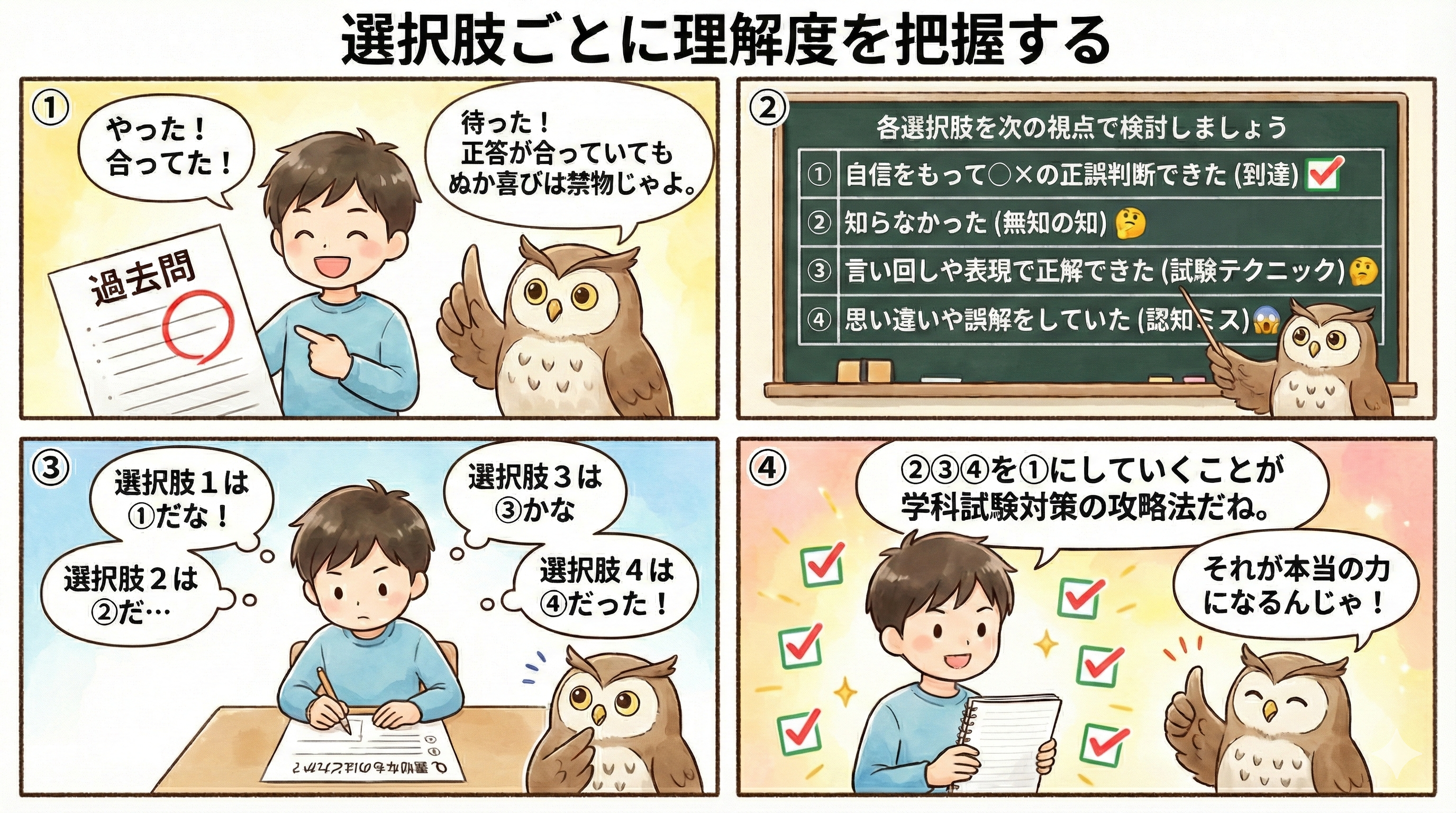

また、正答が合っていたかに焦点をあてるのではなく、各選択肢の正誤判断ができたかどうかを、その問題を克服した目安としましょう。

選択肢の不適切な内容が指摘できるかどうかが、その問題のゴールです。

問題を解く際には、適切な選択肢には○を、不適切な選択肢には×を、自信を持って判断できなかったものには△や?マークを付しておきましょう。

そして、解いた後の過去問解説での確認では、正答が出せたのでヨシ、ではなく、各選択肢を次の視点で検討しましょう。

②、③、④を、二巡目、三巡目で①にしていくことが、対策の柱ですが、正答以外の選択肢も、知識習得に活用しましょう。

解きっぱなしは厳禁です。

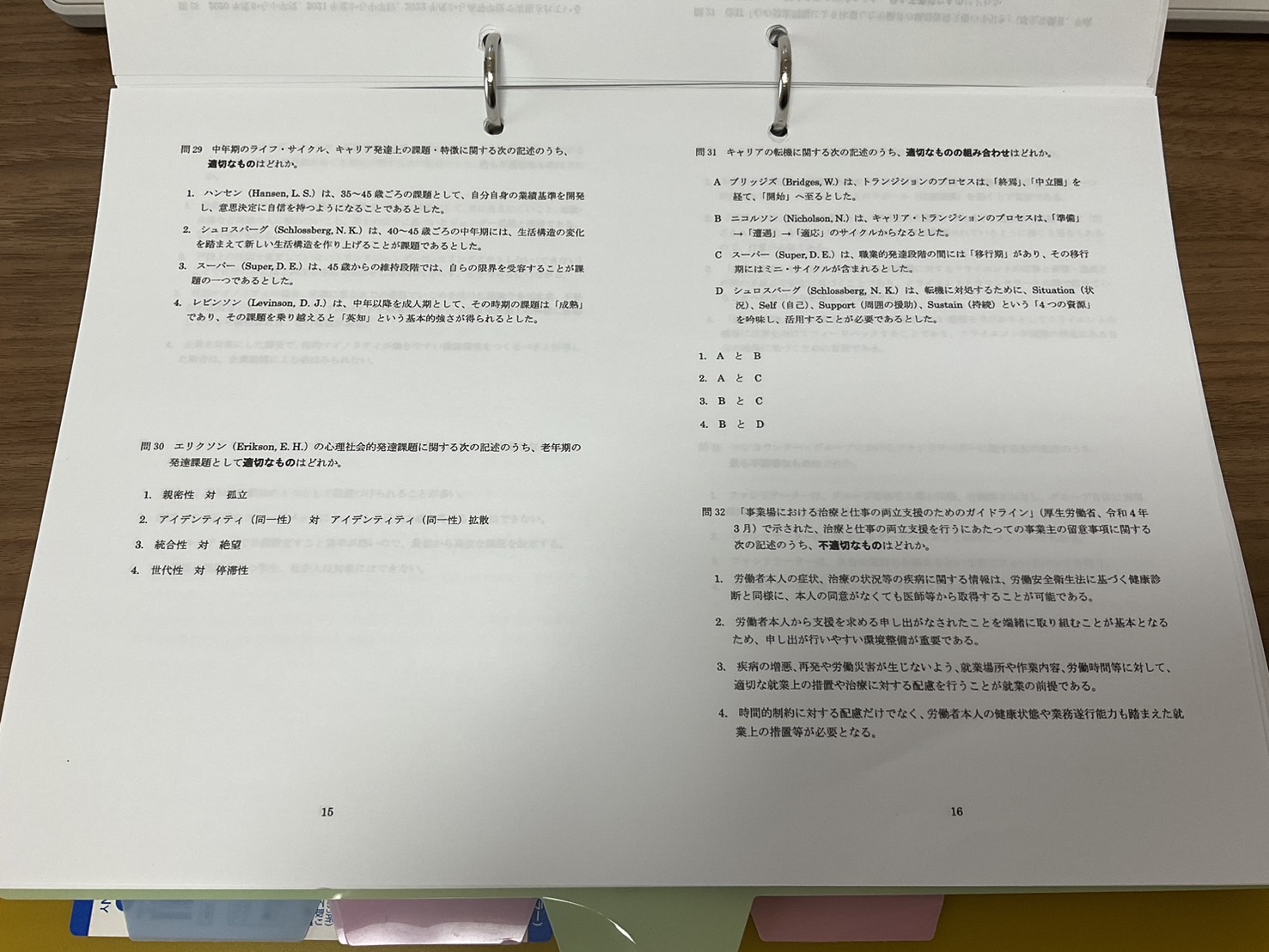

なお、私は問題用紙をA4用紙にプリンターの設定により、2ページ/枚で印刷し、ファイリングして、いつでも参照できるようにしています。イメージとしては次のような形です。

2ページ/枚の場合は、文字が小さくなりますから、小さい文字が苦手な方は、1ページごとに印刷しましょう。

2ページ/枚の場合は、文字が小さくなりますから、小さい文字が苦手な方は、1ページごとに印刷しましょう。

そして、解いた日付、出来や、キーワードなどを余白に書き込み、印象付けをしたり、復習をする際に見やすくしておきます。

また、キーワードなどを記入をしてしまうと2回目に解く時に答えがわかってしまうのが気になる方は、赤いペンで記入しておき、テキストなどに付属している赤色シートで目隠しをするとよいでしょう。

⑦出典の参考書の内容を確認する

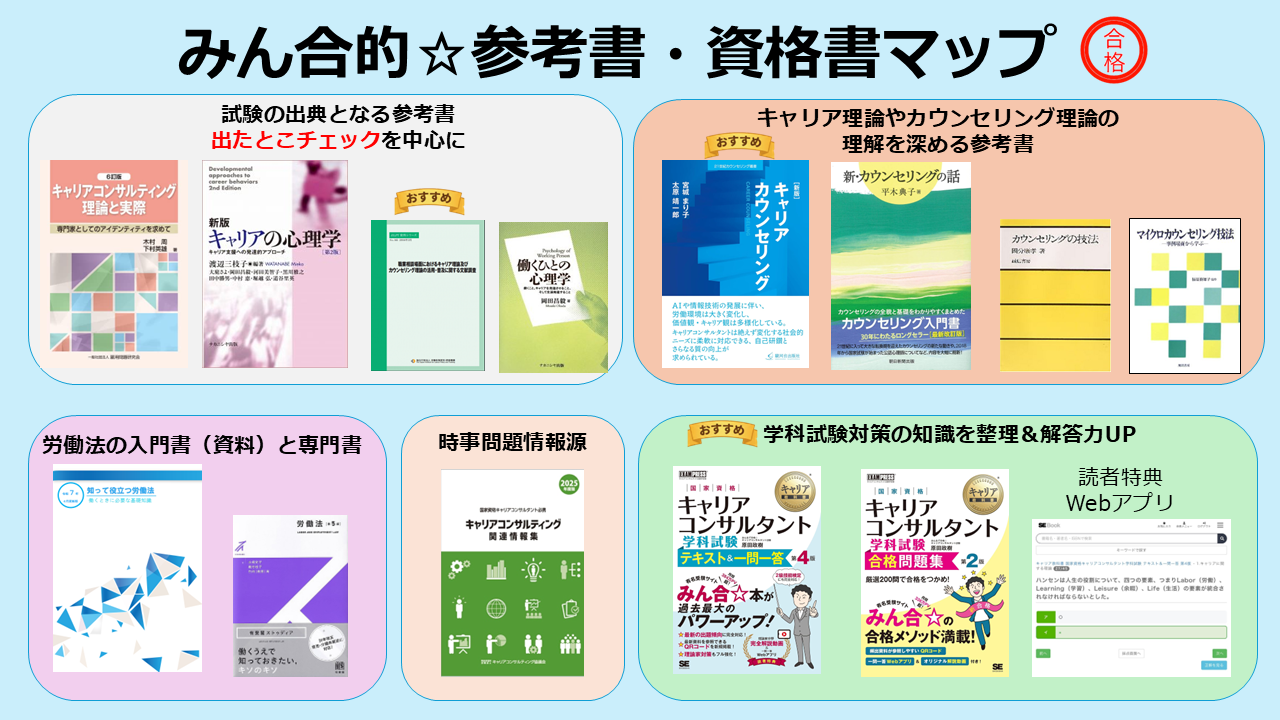

使用教材:木村先生、渡辺先生等の参考書や資料

過去問解説には、問題の出典となったと思われる参考書や資料の参照ページ等を掲載しています。

試験でよく出題される参考書では、特にキャリア理論、カウンセリング理論(療法)は、海外の研究者や実務家の理論(療法)が多いこともあり、日本の研究者、実務家の「日本語訳」や表現に差異や個性があります。

そのため、必ずしも養成講座のテキストに書かれている表現(日本語訳)で出題されるのではなく、主要な参考書の表現で出題されることがあります。よく出題されている参考書の表現に普段から馴染んでおくことは有効です。

なお、出典と思われる内容が多い参考書の1位と2位はこちらです。

【第1位】キャリアコンサルティング理論と実際6訂版木村周/下村英雄共著

【第2位】新版キャリアの心理学第2版渡辺三枝子著

木村先生、渡辺先生の2点は、出来れば手元に用意して、いつでも参照できるようにしておくと便利です。その他の主要な参考書や資料については、過去問解説などで、随時ご確認ください。

これらの参考書は、全部読む、ではなく、出たとこチェック(出題箇所の確認)をしてみてください。同一の箇所をチェックすることも多くなり、それは出題傾向を掴むことに繋がります。また、先生方の独特な表現(翻訳)に気づき、慣れることも大切です。もちろん、興味のある内容などはじっくりと読み込んでみますと、一層理解が深まります。

その他の参考書(専門書)に関する情報や活用法は、教材ガイドのページで紹介しています。

⑧時事問題や官公庁資料対策は楽習ノートプラス

使用教材:楽習ノートプラス

サイトのメインコンテンツは過去問解説と楽習ノートプラスです。動画コンテンツもたくさん用意しています。書籍では実現が難しい、最新の時事問題や官公庁資料のまとめや問題などを提供しています。

そのほかテーマごと(理論や制度など)のまとめや問題もありますので、ご活用ください。

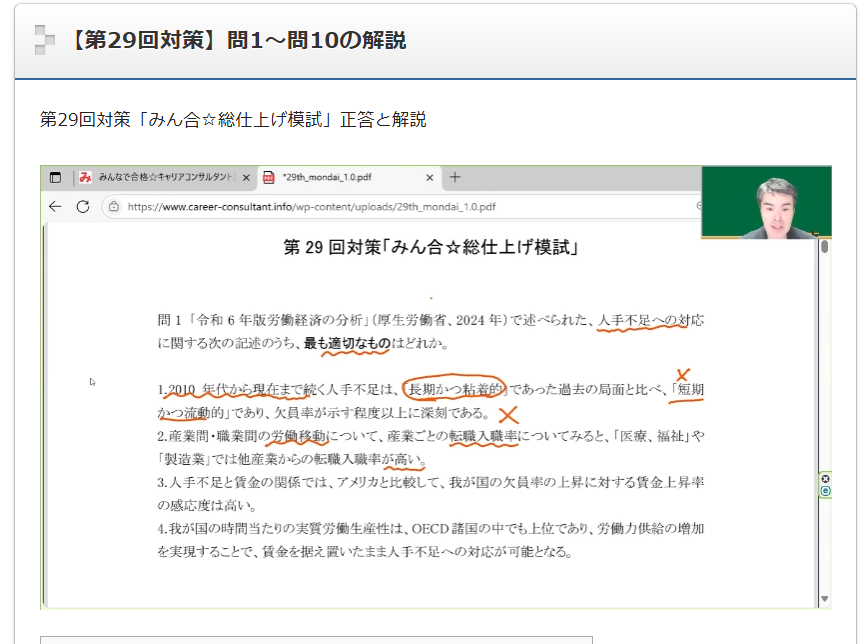

⑨合格問題集や総仕上げ模試を解く

使用教材:合格問題集、みん合☆総仕上げ模試

上記で紹介している、国家試験3回分+2級技能検定3回分の合計6回分のヨコ解きが終わりましたら、合格水準にかなり近づいていますが、問題演習量の多い方ほど、合格率がより一層、高まる傾向があります。

上記で紹介している、国家試験3回分+2級技能検定3回分の合計6回分のヨコ解きが終わりましたら、合格水準にかなり近づいていますが、問題演習量の多い方ほど、合格率がより一層、高まる傾向があります。

そのため、みん合では合格を、より確実なものにするため、本試験形式の問題を500問(2000選択肢分)解くことをおすすめしています。

合格に必要十分な問題演習量:500問(2000選択肢)

問題演習量を増やすため、過去問(回)をさらに遡ることも一つの方法ですが、合格問題集や、みん合☆総仕上げ模試の活用もおすすめしています。

6回分の過去問で300問分、そして、合格問題集には200問分の四肢択一式問題があります。これで500問(2000選択肢分)となります。量の点ではこれでクリアします。

また、質の点では合格問題集は第25回までの過去問を元に作成しています。

一桁台の回の出題内容が再度出題されるようなことも時折ありますが、それらの内容カバー率も高まります。

また、みん合☆総仕上げ模試のこれまでのものは、みん合☆プラス会員限定で公開しています。問題を読み上げ、解説する動画も用意しています。

問題文や解説を聞いているだけでも、知識の整理に役立ちますので、試験前だけではなく、学習の初期段階、中盤の段階で活用しても良いでしょう。家事や育児、通勤時間などの(聴き)ながら学習にも活用できます。

⑩書籍の読者特典を活用する

テキスト&一問一答(第4版)や合格問題集(第2版)の読者特典として、「一問一答Webアプリ※」や「オリジナル解説動画」があります。※一問一答Webアプリの内容は両書籍で同じ内容です。

移動時間などに解く習慣付けをしましょう。全範囲の基礎~標準レベルの内容を確認できます。

一問一答Webアプリ(両書籍共通)

理論家攻略マップ解説動画(テキスト&一問一答)

読者特典の内容は、みん合サイトではなく、翔泳社のサイトで提供をしています。ご利用方法は、次の書籍のページからご確認ください。

テキスト&一問一答(第4版):巻頭17ページ

合格問題集(第2版):巻頭15ページ

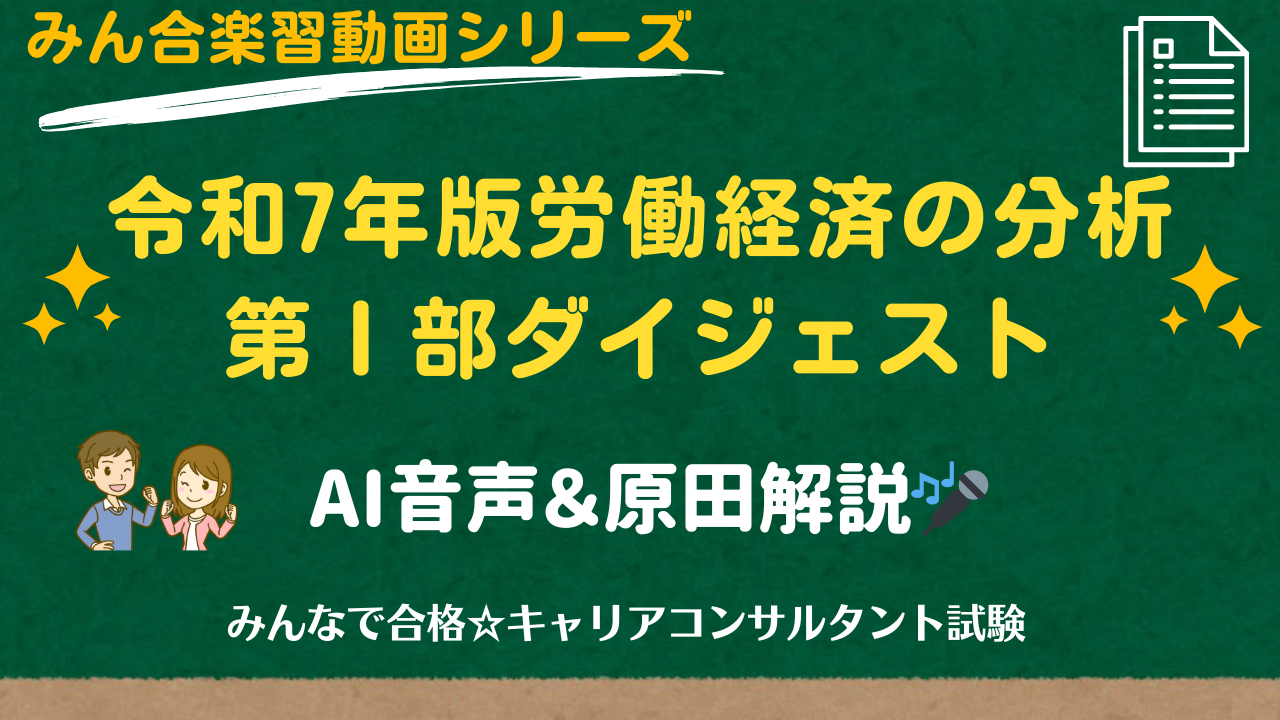

⑪みん合動画を活用する

使用教材:みん合動画

楽習ノートプラスで公開している学習に役立つ動画のほか、理論家などの出題ランキングや、アンケート結果の動画はみん合動画のコーナーでご覧になれます。試験対策情報を動画で収集しましょう。

ランキングは、学習の優先順位付けにご活用ください。

映像や音声、テロップで理解が深まる、というご意見を多くいただいています。

移動時間や隙間時間、家事や育児の時間のながら学習に動画を活用する、という方も多いようです。動画は1.25~1.5倍速などで聴くのも良いでしょう。

学習を習慣化させましょう。

以上、合格のための学習方法として、11のポイントをお伝えしました。書籍とサイトをあわせ、試験対策にご活用ください。

スムーズな学科試験合格の秘訣は、習慣化と達成感です。

そのためには、次のような工夫をしてみてはいかがでしょうか。

例えば、電車の中では書籍を開く、問題を解く、Webアプリで問題を解き、まとまった時間が確保できた時は過去問のヨコ解きをして、参考書で理解を深める。車での移動中や家事の最中にはYouTubeの音声を聞くといった、環境にあわせた学習ツールを選択しましょう。

既に実施している習慣に、学びツールを組み合わせることができないか、考えてみましょう。

そして、今日は何問解いた!○○の意味がわかるようになった!という成果を確認しましょう。

学習した分だけ、正確に解答出来る問題は増えます。それはすなわち、確実に合格に近づいていることを表します。

精度と確度を高めていきましょう。

また、せっかく挑戦するのですから、日々、達成感を得ながら楽しく学びましょう、楽習(がくしゅう)しましょう。

その経験は、キャリアコンサルタント試験合格後とも役立つはずです。

まだの方は、是非、今日から始動しましょう。

書籍をお持ちではない場合は、みん合☆プラス会員のご入会時にセットでお得にお求めになることも出来ますので、どうぞご検討ください。

合格目指して、一緒に頑張っていきましょう。

応援しています。

みんなで合格☆キャリアコンサルタント試験

原田 政樹

(2026年1月最新版)