第29回問01~問05の解き方

第29回キャリアコンサルタント試験学科試験問題を徹底解説!

選択肢の正誤と解説、参考文献をお伝えします。試験対策にお役立てください。なお、過去の類題の過去問解説のリンク先の内容は、直近3回分以外はみん合☆プラス会員限定公開です。

解説内のページ数の表記(【P××】)は、出典の官公庁資料、出典と思われる専門書などの参照ページ数を表しています。また、A(易しい)、B(差がつく)、C(難しい)の難易度評価を記載しています。

目次

問1.社会及び経済の動向並びにキャリア形成支援の必要性の理解

【C】問1の時事問題は初出題かつ、調査結果の深い内容までが問われている難問です。いつもお伝えしていますが、試験では何問目から解いても良く、難問であっても全体の50分の1でしかありません。くれぐれも出鼻をくじかれないようにしましょう。

正答:2

1.×:そこまで多くはなく、約5割である。

「今の会社に定年までいたい」が 51.4%、「他社に転職したい」が 42.4%、「起業/独立したい」が 3.6%であった。【P1】

2.○:「積極的に経験したい」(36.9%)と「希望する企業・部署等であれば経験したい」(32.9%)を合計すると約7割である。【P1】

3.×:「役員・管理職まで昇進したい」と答えた人と、「昇進等にこだわらずに働きたい」と答えた人では、前者の方が副業・兼業に積極的である。

「今の会社に定年までいたい」者のうち「役員・管理職まで昇進したい」者は、「積極的に経験したい」と答えた者が約5割、「自分の希望する企業、部署等であれば経験したい」と合わせると8割を超え、副業・兼業に積極的な姿勢が見られた。

一方で、「昇進等にこだわらずに働きたい」者では、「会社から推奨された場合、経験してみたい」が5割を占める一方、「積極的に経験してみたい」は2割弱にとどまり、副業・兼業に消極的な姿勢が見える結果となった。【P6】

4.×:職種別にみると事務職は「積極的に希望したい」と「希望する企業・部署等であれば希望したい」を合わせると 62.1%であり、技術職の55.1%を7ポイント上回っている。

なお、全体では「積極的に希望したい」(21.3%)と「希望する企業・部署等であれば希望したい」(37.3%) が合わせて約6割であり、「希望しない」は2.8%にとどまった。

問2.キャリアコンサルティングの役割の理解

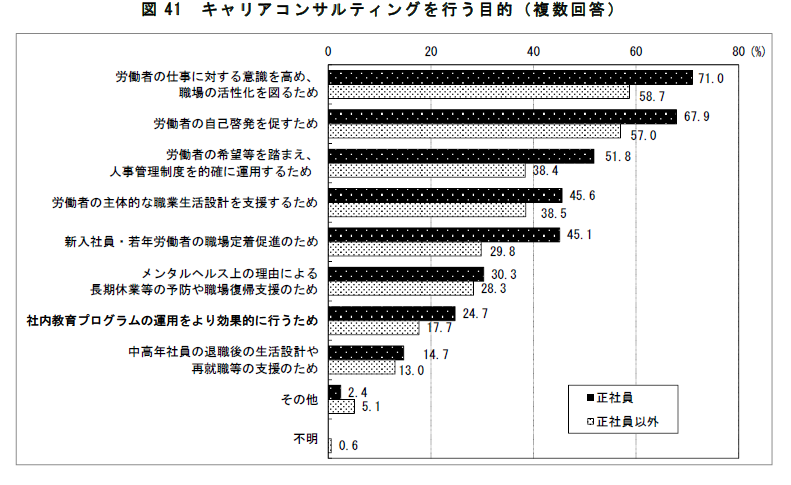

【A】問2は問1から続く時事問題になることが多いですが、今回は「キャリアコンサルティングの役割の理解」からの出題でした。正誤判断が難しい選択肢もありましたが、「キャリアコンサルティングを行う目的」は定番の内容ですから、しっかりとおさえておきましょう。

正答:3

出典:令和5年度能力開発基本調査(P26)

1.×:これは具体的な回答としては最も少ない。【P26】

(参考)令和6年度も解説と同様である。【P23】

2.×:「労働者の自己啓発を促すため」は、正社員(67.9%)、正社員以外(57.0%)ともに2番目に多く、半数を超えている。【P26】

(参考)令和6年度も解説とほぼ同様で、正社員(64.4%)、正社員以外(56.2%)ともに2番目に多く、半数を超えている。【P23】

3.○:「労働者の仕事に対する意識を高め、職場の活性化を図るため」が、正社員、正社員以外ともに最も多い。【P26】

(参考)令和6年度も解説と同様である。【P23】

4.×:正社員(51.8%)は半数を上回っているものの、正社員以外(38.4%)は半数を下回っている。【P26】

(参考)令和6年度も解説と同様の傾向であり、正社員(53.1%)は半数を上回っているものの、正社員以外(44.9%)は半数を下回っている。【P23】

問3.キャリアコンサルティングの役割の理解

【C】第1回調査からの出題はかつてありましたが(第13回問5、第14回問5)、第2回調査からの出題は国家試験や2級では初めてです。1級では既に出題があります(1級第13回問2)。

今回は細かな内容も出題され難易度が高かったですが、キャリアコンサルタントの実際を知るための貴重な資料です。

今後も出題が予想されるため、最も多い相談と最も難しい相談をまとめます。

| 活動の場 | 最も多い相談 | 最も難しい相談 |

| 全体 | 現在の仕事・職務の内容 | 発達障害に関すること |

| 企業 | 現在の仕事・職務の内容 | 職場の人間関係 |

| 学校教育機関 | 履歴書やエントリーシートの書き方・添削等 | 発達障害に関すること |

| 需給調整機関 | 就職・転職活動の進め方 | 発達障害に関すること |

正答:3

1.×:「現在の仕事・職務内容」(40.4%)が最も多く、次いで「就職・転職活動の進め方」(37.8%)、「今後の生活設計、能力開発計画、キャリア・プラン等」(37.0%)の順であった。【P94】

2.×:「難しい相談」では、「発達障害に関すること」(20.5%)が最も多く、次いで「メンタルヘルスに関すること」(17.7%)、「職場の人間関係」(13.3%)の順であった。【P94】

3.○:企業の領域では「現在の仕事・職務の内容」が最も多く、次いで「今後の生活設計、能力開発計画、キャリア・プラン等」、「職場の人間関係」が続く。【P96】

4.×:学校・教育機関の領域では、「履歴書やエントリーシートの書き方・添削等」が最も多く、次いで「就職・転職活動の進め方」、「面接の受け方」が続く。【P96】

また、他の領域では、需給調整機関においては「就職・転職活動の進め方」が最も多い。【P96】

「需給調整機関」は、求人と求職の需給を調整する、ハローワーク等の公共部門や、労働者派遣業や職業紹介事業を行う民間事業所等のことをいう。

問4.キャリアに関する理論

【B】第27回問9、第28回問6に続き、3回連続でホールの出題でした。ヨコ解きをしておきましょう。

今回は、やや深い内容が問われましたが「動機づけ」が無いと、プロティアン(変幻自在)なキャリアを築くというよりも、「流されてしまう」と捉えておくのもよいでしょう。

正答:1

1.×:動機づけが含まれる。

ホールは、アダプタビリティを単なる能力やコンピテンシーとして捉えず、動機づけの面を有していると捉え、以下のようにアダプタビリティを図式化している。【渡辺先生P175】

アダプタビリティ=適応コンピテンス×適応モチベーション

2.○:ホールの捉えるアイデンティティには、2つの構成要素がある。【渡辺先生P172】

①自分の価値観・興味・能力・計画に気づいている(認識の)程度

②過去と現在と将来の自己概念が統合されている程度

3.○:直接の記述はないものの、選択肢1で紹介しているように、アダプタビリティは、適応コンピテンスと適応モチベーションの積(掛け算)であると捉えているため、いずれかがゼロになれば、アダプタビリティはゼロになる。【渡辺先生P175】

4.○:プロティアン・キャリアを形成していくにあたってのメタ・コンピテンシーは、アイデンティティとアダプタビリティである。【渡辺先生P172】

なお、メタ・コンピテンシーとは、コンピテンシー(行動特性や能力)をさらに高めたり、新たなコンピテンシーを習得したりするための能力のことである。

問5.キャリアに関する理論

【A】ハーズバーグの二要因説からの出題で、内容は易しかったものの、キャリア理論の出題での穴埋め問題は非常に珍しいケースです。問6も穴埋め問題でした。

正答:2(動機づけ)

職務満足や不満足を規定する要因は2つである。1つは「動機づけ要因」で満足感との関係が強く、もう1つは「衛生要因」で不満足と関連するものである。【木村先生P226】

木村先生の著書「キャリアコンサルティング理論と実際」は、学科試験出典ナンバー1のバイブルですので机上にぜひご用意のうえ、出題箇所を参照しましょう。参照ページ数は6訂版のページ数です。