第29回問21〜問25の解き方

第29回キャリアコンサルタント試験学科試験問題を徹底解説!

目次

問21.労働市場の知識

【B】御三家資料の一つ、労働経済の分析の最新版からの出題です。正誤判断の難しい選択肢が並びましたが、選択肢2、3は積極的に除外したいところです。

正答:1

1.○:就業していない層を、①就業希望のない無業者、②求職活動はしていないが就業希望のある無業者、③求職者に大別すると、最も人数が多いのは①就業希望のない無業者(在学者を除く。)である。【P148】

2.×:男女ではなく、女性である。

59歳以下の女性の約40%が「出産・育児・介護・看護・家事のため」ことを就業希望がないことの理由としているが、この理由の男性の割合は少ない。【P149】

3.×:就業希望はあるが求職活動をしていない無業者の、求職活動を行っていない理由として最も多いのは、男性は「病気・けが・高齢のため」、そして、特に59歳以下の女性は「出産・育児・介護・看護のため」である。【P150】

4.×:逆である。

就業希望はあるが求職していない無業者を年齢別にみると、男女とも「60~69 歳」よりも、「59 歳以下」の人数が多い。【P150】

問22.労働政策及び労働関係法令並びに社会保障制度の知識

【B】育児・介護休業法に関して、令和4年の改正内容から出題されました。知らなかったものはインプットしておきましょう。

正答:2

1.○:令和4年の改正により、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備、個別の周知・意向確認の措置が義務化されている。

2.×:令和4年の改正により、それまでにあった有期雇用労働者の取得要件が緩和され、「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件が撤廃された。

要件は「1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない」場合のみとなった。

3.○:令和4年の改正により、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで、出生時育児休業(産後パパ育休)が取得可能となった。

4.○:令和4年の改正により、原則として子が1歳 (最長2歳)まで、分割して2回取得可能となった。

問23.労働政策及び労働関係法令並びに社会保障制度の知識

【A】公正な採用に関しては、前回の第28回問17から連続の出題です。また、選択肢3は第25回問23、選択肢4は第21回問21と同様でした。

正答:2

1.×:支持政党に関しては、本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)であり、就職差別につながるおそれがあり、採用選考時に配慮すべき事項である。【厚生労働省】

2.○:例示された課題で本人の問題解決能力を問うことは、公正な採用選考に反しない。

3.×:求人の内容の説明等情報の提供について、男女で異なる取扱いをすることは、性別を理由とする差別に該当する。【厚生労働省:PDF】

4.×:合理的な理由がないのに、募集・採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件とすることは、実質的に性別を理由とする間接差別であり、禁止されている。【厚生労働省:PDF】

つまり、「一切」ではなく、その要件に合理的な理由があることを立証できなければ、間接差別にあたる可能性がある。

問24.労働政策及び労働関係法令並びに社会保障制度の知識

【B】正答選択肢の1については、第29回対策総仕上げ模試(問17)でズバリ出題していましたのでお役に立てました。

正答:1

1.○:労働基準法第三十八条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用は通算する」とあり、事業場が異なっても労働時間は合計される。【労働基準法第三十八条】

なお、本問のように、事業場のみならず「事業主を異にする場合」については、明確な法律の規定はなく、使用者が違っても通算するという行政解釈が示されたのみであり、選択肢の内容は適切である。【厚生労働省:PDF】

2.×:労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない。【労働基準法第三十四条】

3.×:36協定の対象者は、労働基準法上の「労働者」である。

「労働者」は、労働基準法第九条に定義されており、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者である。【労働基準法第九条】

つまり、契約社員やパート、アルバイトなど雇用形態を問わず、労働者とみなされる従業員全員が対象になるが、使用者とみなされる管理監督者などは対象外である。

4.×:ある特定の4週間のなかの任意の4日について休日を与える方法も認められる。

休日は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない。【労働基準法第三十五条】

問25.労働政策及び労働関係法令並びに社会保障制度の知識

【C】労働者派遣法について、ここまで細かな内容が出題されたことは初めてであり、正誤判断の難しい選択肢も多い難問でした。

正答:4

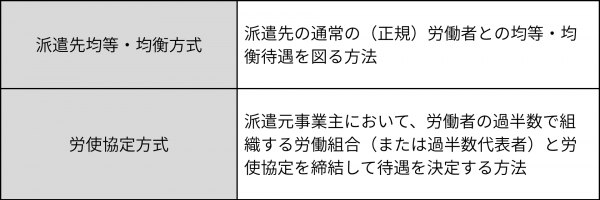

1.○:派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向け、派遣労働者と派遣先に雇用される通常の労働者との間の不合理な待遇差の解消を図るため、「派遣先均等・均衡方式」か、「労使協定方式」のいずれかの方法により待遇を確保することが義務化されている。【P23】

▼派遣労働者の待遇方式の決定

労働者派遣事業ガイドブックP23を元に作表

2.○:同一グループ内の事業主が派遣先の大半を占めるような場合、派遣元事業主が

第二人事部的に位置付けられ、労働市場における需給調整機能が果たされなくなることから、グループ企業派遣を総労働時間の8割以下になるよう制限がされている。【P18】

3.○:派遣先は派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過するまでは、当該労働者を派遣労働者として受け入れることはできない。ただし、60歳以上の「定年退職者」は禁止対象から除外される。【P20】

4.×:通常の人材派遣においては、労働者派遣に先立って面接をしたり、書類選考をしたりすることは、派遣労働者の特定を目的とする行為として禁止される。【P19】

しかし、紹介予定派遣の場合には、候補者を直接雇用することが前提のため、事前の面接や書類選考が認められている。【参考サイト:マンパワーグループ】