はじめの一歩~学習方法編

こちらのページでは、スタートアップガイド「はじめの一歩~学習方法編」をお伝えします。「はじめの一歩~マインドセット編」をまだ確認していない場合には、はじめにマインドセット編から参照してください。

目次

過去問は実力テストではありません。

前編のマインドセット編でもお伝えしたように、学習スタート時には、最近の回の中から、1回分の過去問を解くことをおすすめしています。

その目的は、学科試験の全体像と出題順序、問題による難易度のレベル差を体感することです。ですから、何点が取れたのかは、全く気にしないでください。

油断も悲観も、しないでください。現在の得点と合格ラインとの差は、これから試験までの期間の伸びしろにほかなりません。まずは、合格への距離を探りましょう。

そのための現在地を確認しましょう。

あと10問、あと5問、と合格ラインまでの距離を詰めていき、合格ラインに+5問、10問を目指していくことが、試験対策の基本戦略です。

過去問解説で正誤と解説、出典を確認しましょう。

過去問などの問題を解いた際に、知らなかった内容や間違えた問題は、必ず選択肢ごとの正誤と解説を確認しましょう。これが過去問を解くことの目的です。

その内容が再度出題された場合に自信を持って答えられるようにすることが、過去問演習の目的です。

ただ、養成講座で学んでいないことなどは特に、一巡目の演習と確認ではすべてを理解することは不可能です。

はじめは、「そうなのか、そういう理論、法律、制度があるのか」程度の「確認」で良いです。知らなかったことについては、二巡目、三巡目で徐々に理解を深めていきましょう。

過去問の内容理解には、是非、みん合の過去問解説をご活用ください。過去問解説の見方や活用法を紹介します。

【過去問解説の例:第26回問2の過去問解説を一部抜粋】

問題番号と出題範囲名を記載し、出題のポイントや難易度のコメントの後に、正答、各選択肢の正誤、具体的な解説、出典となったと思われる書籍や資料の参照ページを掲載しています。

時事問題や雇用指標に関する問題の場合には、官公庁等の資料や文献の名称とページ数、サイトや資料へのリンクを掲載しています。また、同じ理論家の問題や同じ内容など、過去に出題された類題の情報などを随時掲載しています。

難易度評価をしています。

国家試験の第15回以降の過去問解説では、「難易度評価の一覧表」を作成しています。ABCランクで問題を評価しており、Aは易しい、Bは差がつく、Cは難しいと評価をしています。各回の過去問解説のページに一覧表を用意しています。

ただし、Cランクの難問であっても、今後、同じような内容が出題された場合には、獲得すべき問題(AまたはBランク)へと変わります。

間違えた問題は、解説を読み、可能な限り出典を確認し、「なるほど!」と腑に落ちたらヨシとしましょう。

間違えた問題は伸びしろです。

「知らないことを知る」、または既に知っている内容については、「試験ではどのように問われるのかを実感する」ことが、試験対策の要と言えるでしょう。

過去問題は、印刷してファイリングし、それほど時間を置かずに、数日または、数週間後に、間違えた問題を中心にもう一度解き、根拠を持って正誤判断ができれば、試験に出てもまず大丈夫でしょう。

特に出題数の多い書籍(参考書)があります。

主なキャリア理論、カウンセリング理論(療法)は、海外の研究者や実務家の理論(療法)が多いこともあり、日本の研究者、実務家の「日本語訳」には差異や個性があります。

ですから、よく出題されている参考書の表現に普段から馴染んでおくことが大切です。

必ずしも養成講座のテキストに書かれている表現で出題されるのではなく、主要な参考書の表現で出題される、という点は試験対策の注意点として挙げられます。

なお、出典と思われる内容が多い参考書の1位と2位はこちらです。

【第1位】キャリアコンサルティング理論と実際6訂版木村周/下村英雄共著

ただし、出題箇所には偏りがあるため、全編を丁寧に読み込むというよりは、出題箇所を中心に参照していく使い方が良いでしょう。

【第2位】新版キャリアの心理学第2版渡辺三枝子著

他の出典と思われる参考書等については、過去問解説の中や、こちらの教材ガイドでご確認ください。

木村先生、渡辺先生の2点は、手元に揃えて、いつでも参照できるようにしておくと便利です。もちろん、すべてを読む必要はありません。

出たとこチェックをしてください。同一箇所をチェックすることも多くなり、出題傾向を掴むことに繋がりますし、先生方の独特な表現方法(翻訳方法)に慣れることにも繋がります。

得意はさらに伸ばし、苦手はじっくり克服。

過去問を1回分を問1から問50まで解いてみると、出題内容や出題順序、レベル感等が掴めてくるでしょう。本試験では35問の合格ライン確保がみなさんの必達目標です。

みなさんの時間は有限ですから、対策学習には、こってりとあっさり、メリハリをつけ、苦手を減らし、得意を増やしていきましょう。

なお、最初に過去問を解いてみて、知らない内容が多いと感じた場合には、早めに「テキスト&問題集」を一巡させることも有効です。

なお、最初に過去問を解いてみて、知らない内容が多いと感じた場合には、早めに「テキスト&問題集」を一巡させることも有効です。

何せ、出題範囲が広いですから、知識の凸凹をなるべく早めに解消しましょう。その後の過去問演習がスムーズになります。

カバンの中に入れておいて、移動時間や隙間時間に使用するのもおすすめです。

過去問攻略法「ヨコ解きとタテ解き」

過去問1回分を解き、試験の全体像やレベル感を体感しましたら、続いては、複数回分の過去問を解き、内容理解を深める段階に入ります。

得意は伸ばし、苦手は克服していくために、みん合では過去問を出題範囲ごとに、回数横断的に解く、「ヨコ解き」をおすすめしています。

例えば、国家試験の24回~26回(3回分)+2級技能検定の30回~32回(3回分)の合計6回分の「メンタルヘルスの知識」の問題を一気に解いてしまおう、という方法です。

「メンタルヘルスの知識」からの出題は、国家試験では毎回2問、2級技能検定では毎回3問出題されますから、過去問6回分で合計15問あります。

それにより、その出題範囲の出題傾向、よく出題されるテーマや、度々登場する出典資料などを体感することができ、今後の出題に備えることができます。

ヨコ解きの際には、出題範囲マトリックス×タテヨコくんをご活用ください。

教材もヨコに活用しましょう

テキスト&問題集や合格問題集も、原則として出題範囲ごとに編集しています。いわばヨコ解き方式で編集していますので、ヨコ解きの前後にそれらの書籍を活用すると、より効率的に学習ができます。

例えば、出題範囲ごとに、次のように各教材を活用してみてはいかがでしょうか。

![]() 1.「テキスト&問題集」で該当する出題範囲の内容をインプット、一問一答で振り返りでアウトプットする。時事問題を除いては、出題内容の多くの部分をカバーできるはずです。

1.「テキスト&問題集」で該当する出題範囲の内容をインプット、一問一答で振り返りでアウトプットする。時事問題を除いては、出題内容の多くの部分をカバーできるはずです。

![]() 2.「合格問題集」で該当する出題範囲の内容について、「出題傾向と対策」を確認してから、問題演習を行う。試験問題の独特な言い回しや問われ方に慣れましょう。

2.「合格問題集」で該当する出題範囲の内容について、「出題傾向と対策」を確認してから、問題演習を行う。試験問題の独特な言い回しや問われ方に慣れましょう。

![]() 3.該当する出題範囲の国家試験や2級技能検定の過去問を回数横断的に解く(ヨコ解き)。知らなかった内容を中心に、出典資料などもなるべく確認して、理解を深めましょう。

3.該当する出題範囲の国家試験や2級技能検定の過去問を回数横断的に解く(ヨコ解き)。知らなかった内容を中心に、出典資料などもなるべく確認して、理解を深めましょう。

合格問題集や過去問は二巡、三巡と解くと、理解が深まります。間違えた問題や自信を持って回答出来なかった問題は特に復習をしましょう。

なお、2と3の順序を逆にしても良いですし、移動時間やスキマ時間には「書籍」で学習し、机に向かって学べるときは、過去問を解くのも良いでしょう。

それに対して、過去問を回ごとに問1から問50まで解くことを「タテ解き」と呼んでいます。タテ解きは、上記にも記述した、対策学習の初めの段階や、試験直前に試験の予行演習をする際に適しています。

普段の学習では復習の範囲が多岐に及んでしまうため、効率がよくありませんから、タテ解きは普段の学習にはおすすめをしていません。

一方、ヨコ解きは、関連する情報、知識を効率よくマスターすることができますので、普段の過去問研究や復習は、出題範囲ごとに行うことを推奨しています。

2級の過去問題を取り入れましょう。

出題範囲が同一で、出題内容や順序、レベル感がよく似ている、2級キャリアコンサルティング技能検定の直近3回分などの過去問を解いておくのも大変有効です。時事問題もホットなものを演習でき、それらがスライドして出題されることも少なくありません。

合格率の裏付けもあり、2級技能検定の学科試験を、国家試験対策に活用した受験生の合格率は高い傾向があります。

おすすめの組合せ回数

みん合では、本試験で出題される四肢択一形式の問題、500問(2,000選択肢分)が、その回の難易度に関わらず、合格に必要な問題演習量の目安になると考えています。

そのため、国家7回分程度+2級3回分の合計10回分程度を過去問演習の目標にすることをおすすめしています。

もしくは、国家直近3回分+2級直近3回分の全6回分に、合格問題集(全200問)を組合せますと、合計10回分の問題量に達します。

また、試験直前にはみん合☆総仕上げ模試を組み合わせることにより、全10回分を超える問題量を確保することができます。合格に十分な問題演習量と言えるでしょう。

もちろん、より多くの回、問題を研究し、理解を深めることは大切ですが、欲張りすぎて、曖昧な理解により、明確に解答できない問題を増やしてしまっては本末転倒になってしまいます。目標設定には気をつけましょう。

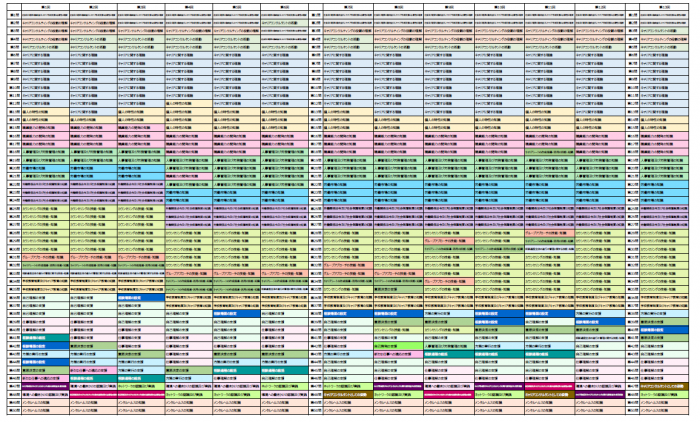

出題範囲マトリックス・タテヨコくん

ヨコ解きの際には、問題番号ごとに出題範囲名を整理した、出題範囲マトリックス・タテヨコくんを活用して、過去問を解いていきましょう。下記より、どなたでも無料でダウンロードできます。

出題範囲マトリックス・タテヨコくん(Excel/PDF)には、過去問解説へのリンクが埋め込まれています。なお、著作権の関係で、問題用紙の内容はWeb上などに記載ができないため、問題用紙は机上にご用意ください。

また、学習の本格スタート時には、まずは、国家試験3回分+2級技能検定3回分の全6回分の問題用紙をファイリングして、過去問解きを始め、過去問を活用した学習方法を、まずは軌道に乗せましょう。

試行錯誤はあるものですが、まずは、学習方法を軌道に乗せることが大切です。

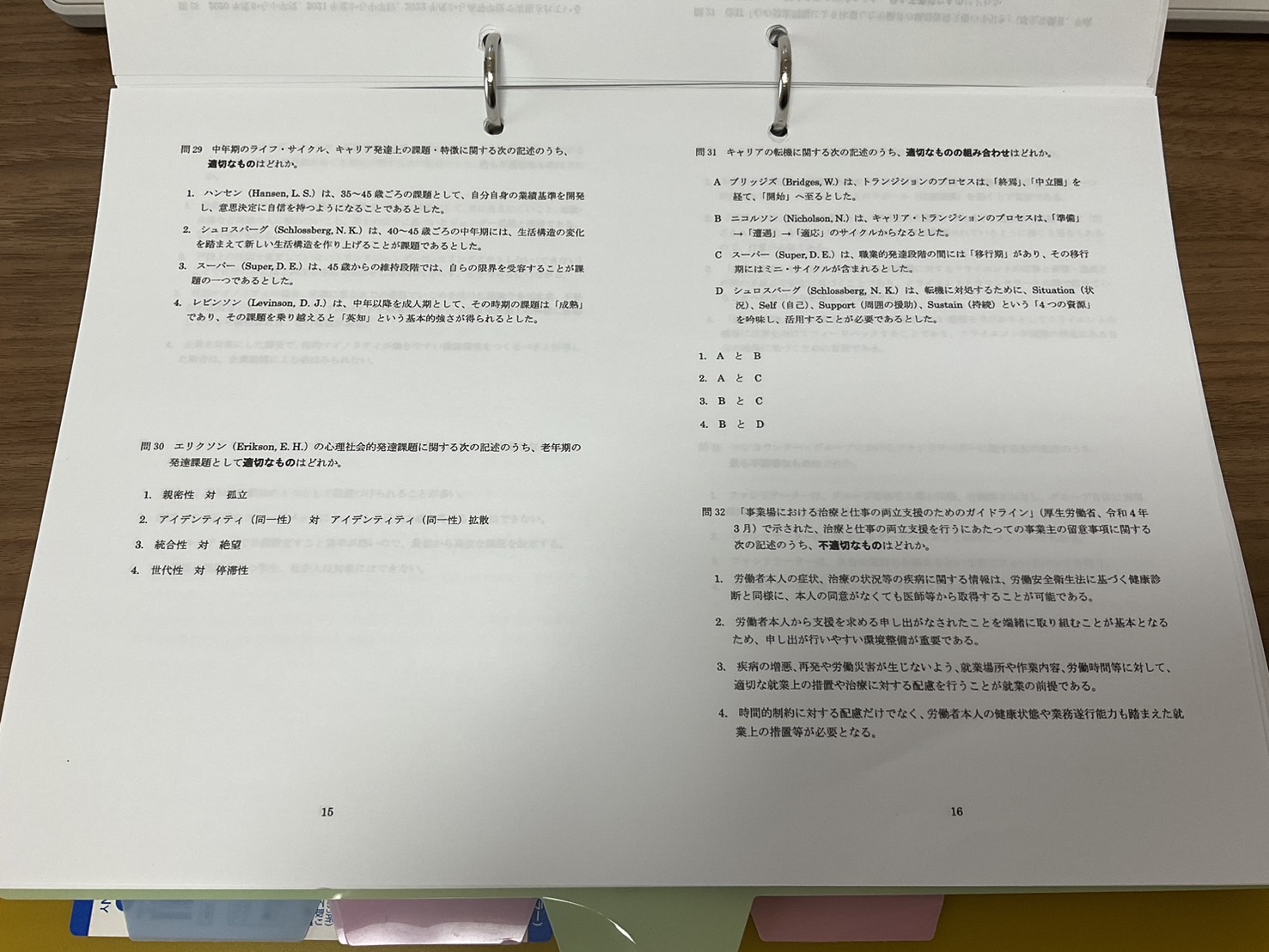

私は問題用紙をA4用紙にプリンターの設定により、2ページ分/枚で印刷し、ファイリングしています。イメージとしては次のような形です。

2ページ/枚の場合は、文字が小さくなりますので、小さい文字が苦手な方は、1ページごとに印刷しましょう。

2ページ/枚の場合は、文字が小さくなりますので、小さい文字が苦手な方は、1ページごとに印刷しましょう。

そして、解いた日付、出来、手応え(○、▲、×)や、キーワードなどを余白や付箋に書き込み、印象付けをしたり、復習をする際に見やすくしておきます。

また、気になった表現や語尾などはチェックしておきましょう。

また、時事問題や官公庁資料については、楽習ノートプラスのページに、随時、まとめや問題などの試験対策情報を掲載しています。

試験直前期の対策学習や、移動時間やスキマ時間に活用することもおすすめしています。

なお、国家試験の直近3回分の過去問解説は、どなたでもご覧になれますが、それ以前の回の過去問解説や、2級技能検定の過去問解説(第18回~)などは、みん合☆プラス会員向けに限定公開をしています。学科試験対策のお供に、是非ご検討ください。

最後に試験対策書籍を紹介し、はじめの一歩~学習方法編を締めくくります。

みん合書籍のご紹介

「テキスト&問題集」は、これまでの出題内容を研究、整理、分析をして、出題された項目を中心とした要点まとめと、主に過去問題の改題からなる一問一答問題を掲載し、出題範囲ごとに効率よく知識を身につけ、合格力を養成します。

赤色チェックシート付きで、キーワードの暗記にも役立ちます。移動時間や隙間時間に活用している方も多いです。

また、理論家のキーワードをまとめた特典動画も好評です。

2024年7月、以前の「総仕上げ問題集」を改訂し書名を改め、「合格問題集」が誕生しました。「合格問題集」は「総仕上げ問題集」の改訂版の位置づけです。

「合格問題集」は、出題範囲ごとに出題傾向や対策のポイントをまとめたページを一読してから、四肢択一式問題を解くことで、試験対策のポイントや実際の試験での解き方を実感できる、合格対策に必携の一冊に仕上がりました。

なお、総仕上げ問題集からの改訂割合は3割ほどですが、出典資料へのQRコードを付すなどの機能も追加されました。以前の総仕上げ問題集をお持ちの方は、スムーズな学習のため、買い替えをすることをおすすめいたします、改訂のポイントについては、以下のページにてご確認ください。

読者特典の一問一答Webアプリや書籍に収載されている模擬問題の解説動画もあります。

これらの書籍は、みん合☆プラス会員のご入会時にセットでお得にお求めになることも出来ます。お持ちではない方はご検討ください。

書籍とサイトを併せて、試験対策にご活用ください。

合格目指して、一緒に頑張っていきましょう。

応援しています。

みんなで合格☆キャリアコンサルタント試験

原田 政樹

(最終更新:2024年11月)