はじめの一歩~マインドセット編

こちらのページでは、試験対策学習のスタートアップに役立つ情報をお届けします。

まずはこちらのマインドセット編で、学科試験の特徴を知り、対策に向けて気持ちを整えましょう。続いて、学習方法編もご覧ください。

養成講習が終わりましたら、本格的に始動しましょう。

キャリアコンサルタント試験合格を目指す方の9割を超える方は、厚生労働大臣が認定する講習(養成講座や養成講習と呼ばれる講習)を150時間以上受講し、受験資格を得ています。

この講習は、国家資格キャリアコンサルタントに相応しい知識と技能を習得するために行われるものであり、国家試験合格のための講習ではなく、養成講習は「国家試験対策ではありません」と明確に伝える指導機関もあると聞いてます。

そのため、国家試験対策は養成講習が終了してから、もしくは養成講座の終盤から各自で徐々にスタートさせる必要があります。また、受験申請を終えてから、本格的にスタートという方は毎回多いです。

みんなで合格サイトでは、学科試験対策に特化し、なるべく効率よく、確かな知識を得て合格するための教材を書籍、Web、動画を通じて提供しています。

また、実技試験対策は、当サイトでは指導などは行っていないのですが、ロープレを主とした有志による自主勉強会やWeb上の勉強会、講師からの指導を受ける有料のロープレ勉強会などで対策をする方が多いようです。

学科も実技も、養成講習の期間の学びのみでスムーズに合格することは、難しいと言わざるを得ません。

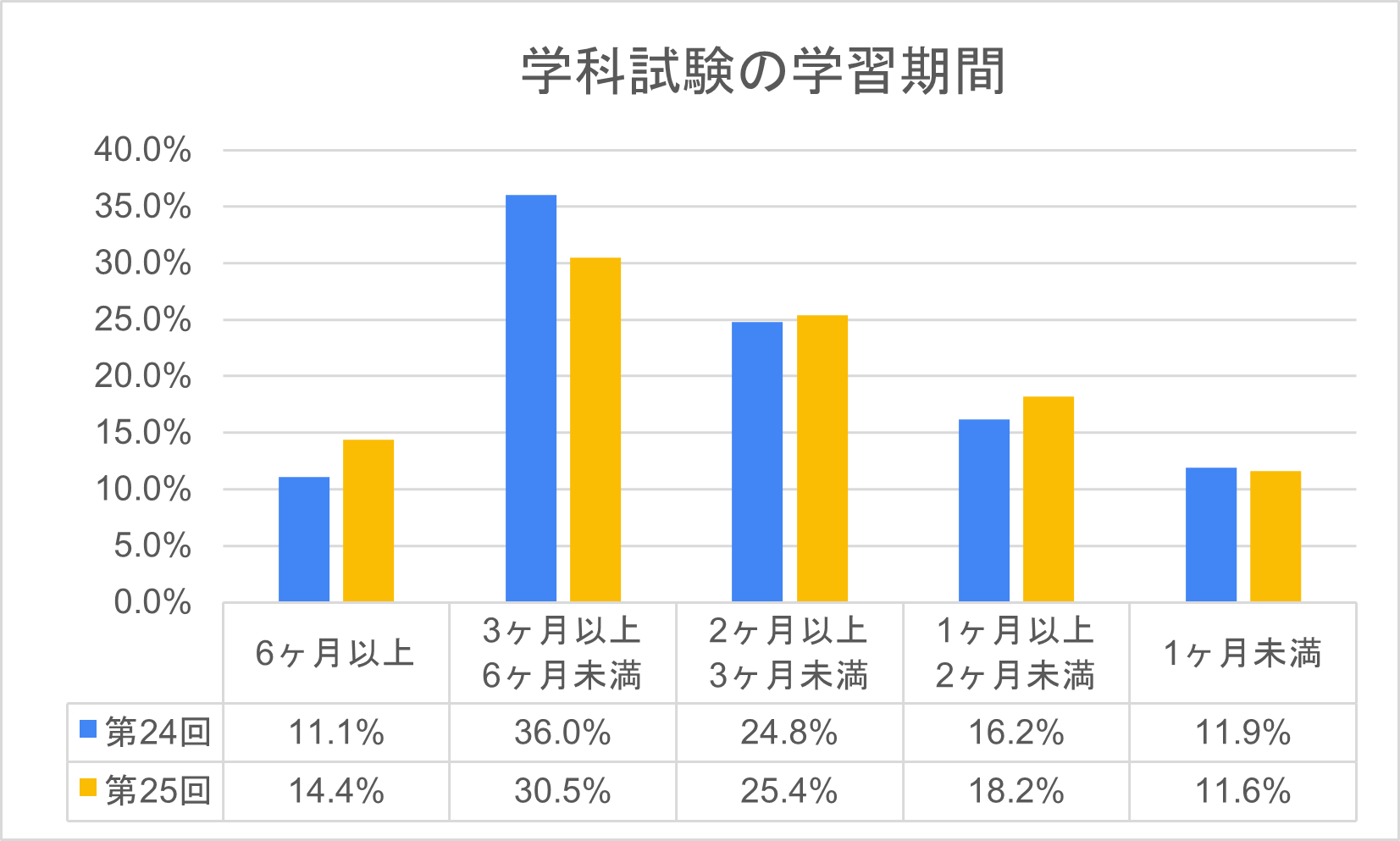

国家試験終了後に毎回実施しているアンケートで、学科試験対策に要した期間をお聞きしています。みなさんは、学科試験対策にどのくらいの期間をかけているのでしょうか。

出典:第25回試験アンケート結果の公開【自己採点/学習期間編】

学科試験対策に要した期間として、最も多いのは3ヶ月以上6ヶ月未満ですが、その期間を確保できるかどうかは、養成講座を修了する時期による点もあります。

みなさんの様子を見ていると、試験まで、あと3ヶ月または2ヶ月の時期になりますと、試験対策を本格的に意識する人が多くなる印象があります。

学習時間にすると、個人差はもちろんありますし、それより少ない、多い、という方もいますが、100時間~150時間位というお声は、よく聞きます。

往復の通勤電車内での学習が中心であったり、家事や育児の5分、10分程度のスキマ時間での学習が中心という方もいます。

また、キャリアコンサルタント試験を受験するみなさんは、公私において様々な役割を担い、重い責任を負っている、ご多忙な方が多い印象を受けます。

試験対策の時期が、繁忙期と重なってしまう、ということもあるでしょう。特に年末年始や年度末前後にはご注意ください。GWや夏休みなども、家族イベントなどで思うように時間が取れないかもしれません。

ですから、それぞれの状況によりますが「そろそろ始めようかな、いや、始めなきゃ!」と思いましたら、少しずつでも学習スタートすることをおすすめしています。

出題範囲は非常に広いですから、一夜漬けは効きません。

楽習(がくしゅう)しましょう

学びの方法を確立してペースに乗ってくると、試験対策を超え、学び自体が楽しいものになってくることがあります。その内容は試験のみならず、未来の実務における専門分野、得意分野の開拓にも繋がります。

どうせやるのですから、自己効力感を高めながら楽しく学ぶ、楽習(がくしゅう)をしましょう。

なお、試験の手応えや良かった勉強法など、受験の先輩方からのその他のアンケート結果につきましては、各回の過去問解説及び解答速報のページからご覧になることができます。学習のヒントが詰まっていますので、お時間のある時にご覧ください。

みん合サイトの人気コーナーであり、みん合の、いや、キャリコン界の宝といえる情報源です。

試験対策の臨場感が伝わってくるお声が多く、学習方法の参考にもなり、合格への羅針盤ともいえるでしょう。モチベーションが低下気味の際にもおすすめです。

何から始めるか?

「まずは養成講座のテキストを読み返そう、いや、本気でじっくり読んでみなくては。」と思っている方も、多いのではないでしょうか。

積ん読(つんどく)状態になってしまっている、膨大な何分冊ものテキストや、机上にどーんと鎮座している巨大なバインダーが、ひょっとして、プレッシャーになっていませんか。

養成講座終了後にそれらを通読、精読、振り返ることは、養成講座中とは異なる気づきや、理解の深まりを感じることもあり、もちろんそれは良いことです。

でも、私は、無理をしてまでそれらを読む必要はないと捉えています。

特に、試験対策のスタート時にすべきことではありません。

すべての養成講座の教材を見ているわけではなく、私の見聞きをする中でのお話ですが、養成講座が試験対策講座ではないのと同じく、養成講座テキストは必ずしも、試験対策テキストではないということです。

過去問からはじめましょう。

国家試験の回数は20回を超え、学科試験の出題バランスや出題内容には、明らかに「傾向」と言えるものがあります。

また、広範囲ではあるものの、出題範囲表から、「出題範囲ごとに一定の割合」で問題は出題されています。

そのため、学科試験の全体像と出題傾向は、学習初期の段階で、掴んでおくことを、みん合ではおすすめしています。詳しい学びはその後で良いです。

学科試験対策のファーストステップとしては、「まず、過去問にトライする」ことをおすすめしています。

「過去問なんて、まだ、無理…。」と思われる方もいるかもしれませんが、過去問を試験対策のスタート地点とすることをみん合では提案しています。

学習スタート時には現在地を確認しましょう。

合格ラインまでに距離があっても、その距離は試験までの期間の伸びしろですから、全く気にすることはありません。

また、思ったよりも出来たという方、35問を確保できたという方もいるかもしれません。その場合には、むしろ、気をつけましょう。油断をしないようにしましょう。

過去問は実力テストではありません。

過去問は「知っているか、知らないか」を確認し、知らないことは自分の知識にするためのツールであり、知っていることをより確かな知識にするためのツールです。

ですから過去問は、何点取れるかを測定するためのテストではありません。

過去問の得点に一喜一憂しないでください。

出題傾向や出題意図、時事的な要素が盛り込まれた、学習効率の良い「教材」と捉えましょう。過去問で合格点が取れたからといって安心することなく、間違えた問題や、自信を持って正誤判断ができなかった内容理解を心がけてください。

・自信を持って正解できた問題・選択肢→○

・自信は無いけれど正解出来た問題・選択肢→△

・知識がなく、正解できなかった問題・選択肢→×

・問題の指示の見落としや誤解があり、正解出来なかった問題・選択肢→×

問題を解き、正答を確認した際には、上記のように○、△、×といった三段階の記号などを、問題用紙の余白にメモしておくのが良いでしょう。

そして、問題を解いた後には、正答や解説、出典等を確認しながらじっくり理解を深めましょう。同じトピックの問題、似たような問題が出題されたときには、自信をもって正誤判断ができることが大切です。

また、△や×の印を付けた問題は、あまり間隔を空けずに解き直しをしましょう。解き直しを行うのは移動時間や隙間時間でも良いでしょう。

スマホに写真を撮っておき、時折、見返すことにも効果があります。

また、はじめに第何回の学科試験を解くのが良いかというと、どの回でも良いですが、最近の回では第25回や第26回などが良いでしょう。

合格率が特に低かった第4回や第9回、第17回、第24回といった難しい回をいきなり解いた際には、くれぐれも心折れないようにしましょう。

試験の出題範囲を意識する。

キャリアコンサルタント試験は、実は、定められた出題範囲に基づいて出題されています。1回分の過去問にトライした後には、出題範囲表を一度じっくりと確認しましょう。

拙著の「テキスト&問題集(第3版)」や「合格問題集」の巻末にも収載していますが、出題範囲表は、登録試験機関のホームページに掲載されています。

両機関で実技試験(論述と面接試験)の内容は異なりますが、学科試験は共通の内容で、出題範囲表から、毎回ほぼ一定の割合で問題が出題されています。

例えば、スーパーやシャイン、サビカス、シュロスバーグなどのキャリア理論家に関する出題は、第2科目「①キャリアに関する理論」から3問〜4問程度、「⑨中高年齢期を展望するライフステージ及び発達課題の知識」と「⑩人生の転機の知識」から各1問~2問で、合わせて、6問から7問程度の出題があります。

また、第2科目の「⑦学校教育制度及びキャリア教育の知識」はこのところ毎回3問、「メンタルヘルスの知識」は毎回2問と安定しています。

他の出題範囲についても、概ね一定の問題数の出題があり、その割合は大きく変わることはありません。

詳しくは、後編の学習方法編でお伝えしますが、出題範囲と実際の出題数を一覧にした表をご用意しています。

キャリア理論家やキャリア理論に関連する問題は7問前後しか出ないの?と思った方もいるでしょう。

学習がこれらの分野に偏ってしまい、他の分野の対策がおろそかになってしまう方がいます。気をつけましょう。

なお、この「出題範囲」は、2020年度(令和2年度)に改訂されました。

国家試験の回で言うと、第15回試験からが該当します。なお、それ以前の出題範囲と何が変わったかというと、出題範囲名や出題の順序、若干の出題割合の変更がありましたが、学習内容自体には大きな変更はありません。

そのため、それ以前の過去問を解くことも、決して無駄ではないのですが、既に試験回は20回を超えて多くなっていますから、第15回以降の過去問を試験対策の軸とするのが良いでしょう。

具体的な過去問の実施回数については、後編の学習方法編や、毎回試験ごとに行っているアンケート結果などでも解説していますので、参考にしてみてください。

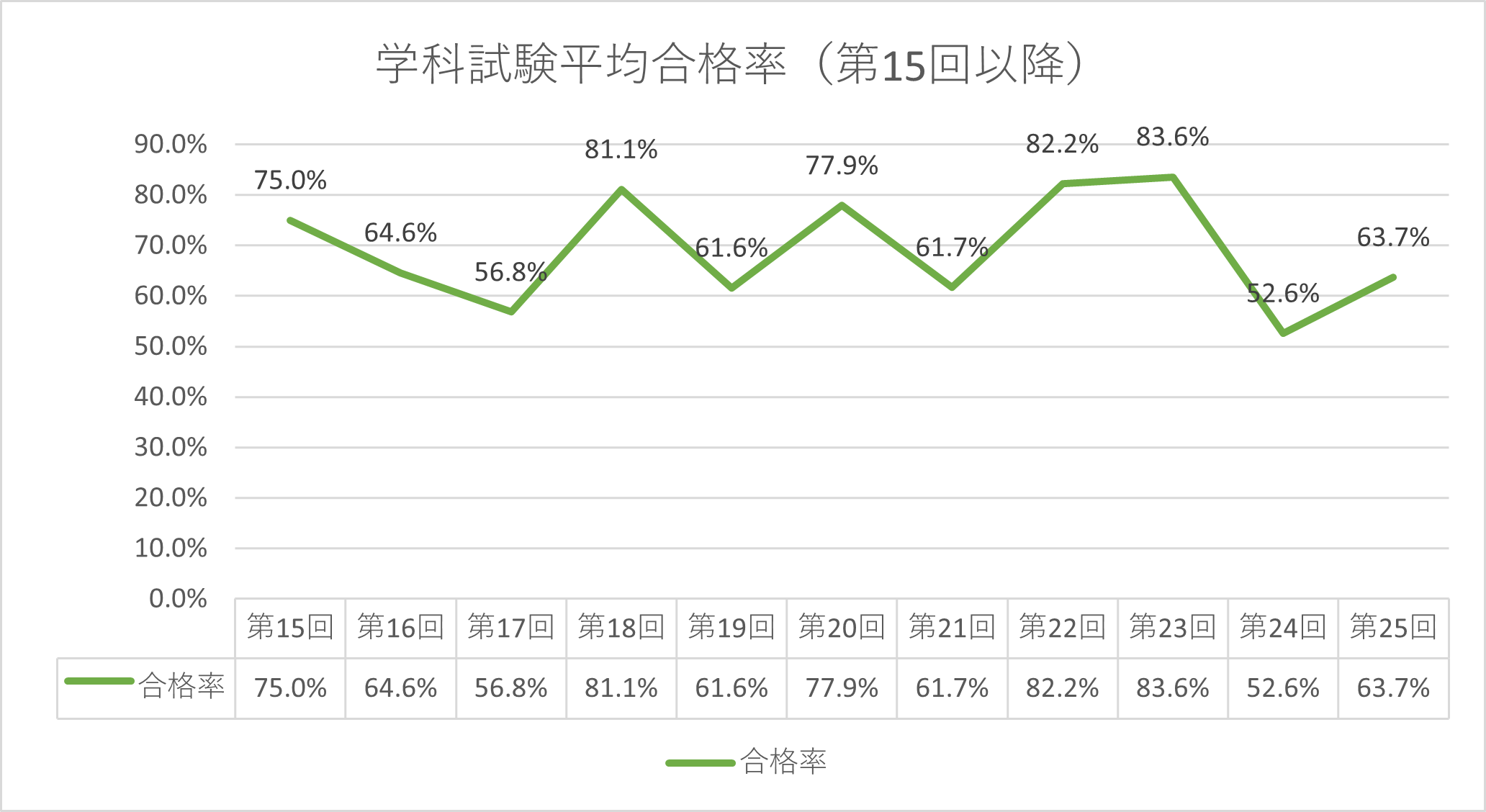

学科試験の合格率

学科試験の合格には、50問中35問の正解が必要です。傾斜配点や配点調整はこれまでに確認したことはなく、1問2点の100点満点の試験です。

そして、学科試験の合格率は回によって異なりますが、第4回では20%台、第9回では30%台の特に低い回もありましたが、その後は60%~80%台の合格率になることが多いです。

ただし、第17回や第24回などは、50%台の厳しい合格率になることもあり、易しくなっているわけではありません。2016年の国家資格化から時間も経過し、有資格者も増え、資格試験として次の段階に入っていくことが予想されます。

難易度は、むしろ、今後は、高くなっていくことを予想しています。

各回の合格率はこちらのページでまとめていますが、本ページでは、出題範囲表改定後の第15回以降の合格率の趨勢を見てみましょう。

第17回、第19回、第21回が谷のように合格率が落ち込んでいますが、第24回は、第17回よりも低い合格率でした。

今後の難易度や合格率については、神のみぞ知るところですが、試験問題の内容自体はさらに進化(深化)していくことは間違いありません。

落ち着いて35問を確保できるよう、出来る対策を積み重ねていきましょう。

まずは全体像を掴みましょう

当初は試験範囲の広さに愕然としてしまうものですが、出題範囲ごとに内容を整理していくと、実際には、無限に広大な出題範囲というわけではありません。

出題範囲の全体は、大きな木のようなものであり、幹となる部分、枝や葉となる部分があります。それを文字で表現したものが、出題範囲表ですから、出題範囲表は学習する際には常に傍らに置いておき、時折参照するのも良いでしょう。

まずは、実際に出題された問題を、じっくりと解き進め、知っていることはより定着させ、知らないことはあらためて確認して、自分の知識にしていきましょう。

過去問の解き方や、そのほかの学習方法については、次の学習方法編でお伝えしますので、是非ご覧ください。

みんなで合格を目指して、共に、積み重ねていきましょう。

(最終更新:2024年7月)