第29回問06~問10の解き方

第29回キャリアコンサルタント試験学科試験問題を徹底解説!

問6.キャリアに関する理論

【B】問5に続き、穴埋め形式の問題でした。渡辺先生の著書に根拠は見出せるものの、効力予期と結果予期は初めての出題で、やや難しい内容でした。

正答:1

人の行動変容に影響を与える2つの予期機能には、ある行動がどのような結果をもたら

すかという「結果予期」と、(自分が適切な行動をうまくできるかどうかの「効力予期」)がある。【渡辺先生P135】

1.○:行動に先行する要因には、自分がうまく出来るかどうかの「効力予期」と、その行動がどのような結果をもたらすかという「結果予期」の2つがある。【渡辺先生P135】

2.×:期待予期という用語は特にない。

3.×:成長予期という用語は特にない。

4.×:報酬予期という用語は特にない。なお、報酬「予測」は脳科学の用語で、ヒトを含む動物が、特定の情報から将来の報酬を予測することをいう。【参考サイト:脳科学辞典】

問7.キャリアに関する理論

【A】ホランドのRIASECの内容を問う問題は前回(第28回問7)から連続で、出題内容もよく似ていましたが、選択肢1以外はRIASECには存在しないものです。また、選択肢1は前回も出題されていましたので解きやすい問題でした。

正答:1

1.○:現実的職業領域(Realistic)の内容として適切である。【木村先生P68】

2.×:創造的職業領域(Creative)は、ホランドのRIASECにはない。Cは慣習的職業領域(Conventional)である。【木村先生P68】

3.×:農業的職業領域(Agricultural)は、ホランドのRIASECにはない。Aは芸術的職業領域(Artistic)である。【木村先生P68】

4.×:科学的職業領域(Scientific)は、ホランドのRIASECにはない。Sは社会的職業領域(Social)である。【木村先生P68】

問8.中高年齢期を展望するライフステージ及び発達課題の知識

【A】出題順序は変則的ですが、「発達課題の知識」の出題範囲に分類しています。

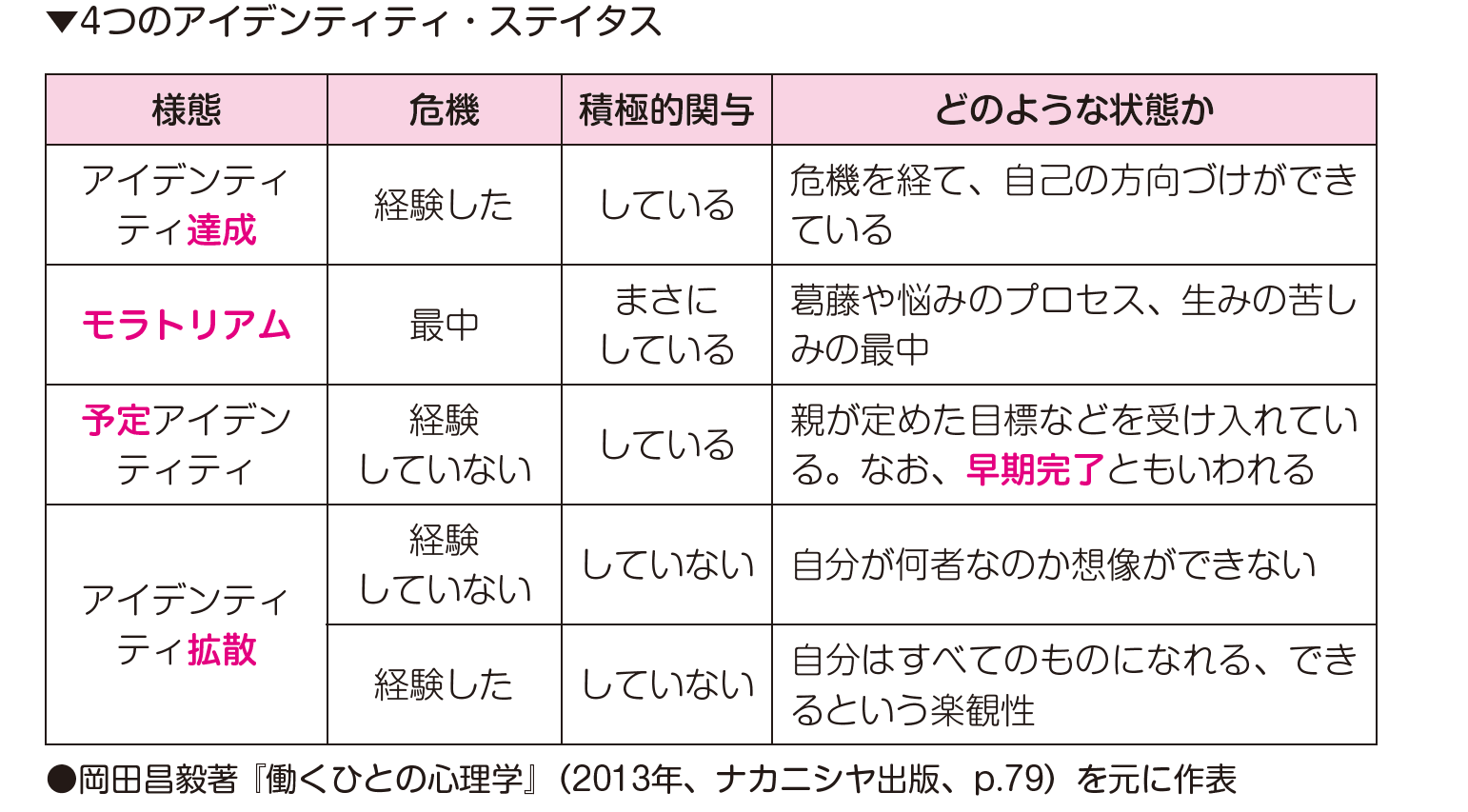

マーシャは前回(第28回問10)に続いての出題。選択肢も前回と全く同様でしたが、前回は「アイデンティティ拡散」が問われました。冒頭問題文のお題のみが異なるというパターンであり、前回の過去問をやっておけば対応ができたはずです。なお、第18回問8も選択肢は同様で、その際には今回と同様に「予定アイデンティティ」が問われました。

正答:3

出典は岡田先生の著書と思われますが、テキスト&一問一答(第4版)ではアイデンティティ・ステイタスを次のようにまとめています。

出典:テキスト&一問一答(P188)

1.×:これは「アイデンティティ達成」の状況である。【岡田先生P84】

岡田昌毅先生の「働くひとの心理学」は、木村先生や渡辺先生の著書には記述がほとんどない、発達理論に関する記述が充実した参考書です。養成講座のテキストにそれらの記述のある方はマストとまでは言えませんが、キャリア理論全般についても、体系的にまとめられている良書です。

2.×:これは「アイデンティティ拡散」の状況である。【岡田先生P84】

3.○:「予定アイデンティティ、早期完了(フォークロージャー)」の状況として適切である。【岡田先生P84】

4.×:これは「モラトリアム」の状況である。【岡田先生P84】

問9.キャリアに関する理論

【A】選択肢1~3は(ありそうで、ない)架空の理論のため、適切なものを選ぶのは易しい問題でした。

正答:4

1.×:合理的な推論を行いマッチングするという表現は、パーソンズが基礎を築いた特性因子論を思わせるが、後半の文章との繋がりは不明であり、クランボルツの理論との関係もない。【木村先生P63】

2.×:ストーリー(物語)に着目し、そこに織り込まれた意味を重視するのは、ブロットのストーリード・アプローチを思わせるが、後半の文章との繋がりは不明であり、クランボルツの理論との関係もない。【木村先生P81】

3.×:自分の客観的な評価と選択肢がマッチするかを予測するのは、ジェラットの連続的意思決定モデルの予期システムを思わせるが、後半の文章との繋がりは不明であり、クランボルツの理論との関係もない。【木村先生P86】

4.○:クランボルツのハップンスタンス学習理論の4つの命題の一つである。

クライアントは有益な想定外の出来事を作り出す方法として、探索的な行動に携わることを学習する。【渡辺先生P147】

クランボルツの理論は、偶然の出来事を活かすことを主張しているため、時には探索的な行動を取ることも推奨している。

問10.カウンセリングに関する理論

【A】今回は人名は問われず、理論の名称とキーワードの組合せを選ぶ問題でした。テキスト&一問一答(第4版)の理論家攻略マップと読者特典の動画で対策しましょう。

テキスト&一問一答(第4版)の読者特典動画は翔泳社のWebサイトにてご覧になれます。なお、ご利用には翔泳社IDが必要です(登録無料)。翔泳社IDはみん合☆プラス会員のIDではありませんので、ご注意ください。

正答:3

1.×:「今、ここ」での気づきを重視するのは、ゲシュタルト療法である。

今の自分に気づき、体験することを重視するゲシュタルト療法は、「実存主義」をベースにしており、「今ここ」で起こっていることだけを扱う。

一方で、精神分析はトラウマや無意識など、いわば「過去」に焦点をあてることが多い。

2.×:不合理な信念はイラショナル・ビリーフとも呼ばれ、論理療法において焦点をあてる。【木村先生P118】

3.○:交流分析は「構造分析」、「交流パターン分析」、「ゲーム分析」、「脚本分析」の4つの分析を通して、人格的成長や不適応問題の変容をはかる。【ジルP108】

「ゲーム」というのは娯楽のゲームではなく、不快な感情をもたらすコミュニケーションや交流のパターンのことをいい、トラブルが発生しやすい交流パターンを分析し、それを解消することでよりよい対人関係を構築する。

職業相談場面におけるキャリア理論及びカウンセリング理論の活用・普及に関する文献調査

職業相談場面におけるキャリア理論及びカウンセリング理論の活用・普及に関する文献調査

当サイトでは通称、ジルや、ジル資料と呼んでいますが、独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT:ジルピーティー)で発行している資料で、キャリア理論とカウンセリング理論がわかりやすくまとめられており、おすすめです。なお、PDFファイルは無料でダウンロードでき、移動時間等の学習に役立ちます。

4.×:ロジャーズで知られる来談者中心療法は、人間は自分自身の力で成長する力を持ち、人間には自己実現する力(実現傾向)があることを支援の前提としている。

なお、成長への「意思」(思い)というよりは、「意志」(意欲)の方が適切であると捉えており、過去にも「成長への意志」として出題されている(第13回問28、第16回問9)。