第30回問16~問20の解き方

第30回キャリアコンサルタント試験学科試験問題を徹底解説!

問16.企業におけるキャリア形成支援の知識

【A】「企業におけるキャリア形成支援」の出題範囲での「穴埋め問題」は珍しい出題形式ですが、内容的には正誤問題対策で対応が可能です。

正答:2(M字カーブ)

問題文の直接の出典は、主要な官公庁資料からは見当たらなかったため、「令和6年版働く女性の実情」での表現を紹介します。

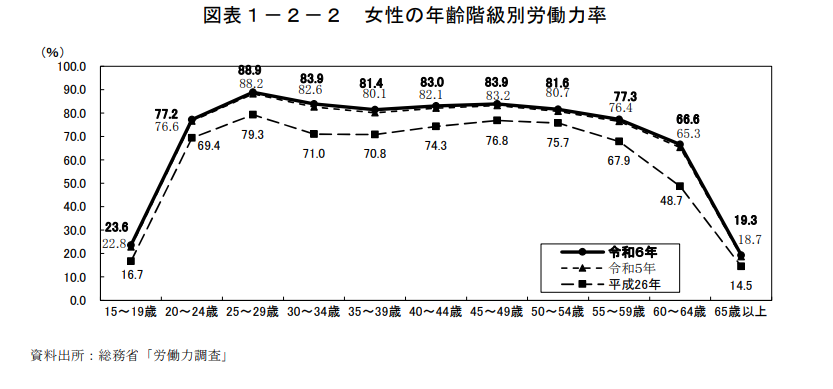

10年前の平成26年と比較すると、全ての年齢階級で労働力率は上昇しており、グラフ全体の形はM字型から台形に近づきつつある。【P3】

出典:令和6年版働く女性の実情(P3)

問17.労働市場の知識

【C】労働市場の国際比較は、前回(第29回問19)に続いての出題です。前回は各国の失業率に焦点を当て、今回は就業率、労働力率に焦点を当てています。今後も注意が必要な資料です。

正答:3

1.×:日本の就業率(15~64歳)について、2005年以降の推移をみると、おおむね上昇傾向にある。【P51】

労働力調査で15~64歳の就業率の推移を確認すると、2005年は69.3%、2015年は73.3%、2024年は79.4%まで上昇している。

就業率:15歳以上人口に占める就業者の割合である。

2.×:2022年の65歳以上男性の労働力率は、韓国、日本などのアジア地域は欧米諸国より高い水準にあり、韓国(48.0%)の方が、日本(34.9%)よりも高い。【P49】

労働力率:15歳以上人口のうち、労働力人口(就業者+完全失業者)が占める割合である。

3.○:65歳以上男性の労働力率は、アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツでは大幅に上昇している一方で、日本では1985年の37.0%から2022年の34.9%とわずかだが、低下している。【P49】

労働力率が低下していることについては違和感を持った方も多いのではないでしょうか。

就業との関係でみると、65歳以上の男性は次のように3つの年齢層から捉えています。65歳~74歳の傾向に惑わされそうになりますが、人口割合の変化が影響しています。

・65〜69歳(労働力率、就業率は上昇傾向)

・70〜74歳(労働力率、就業率は上昇傾向)

・75歳以上(労働力率、就業率は下降傾向の一方で、人口構成の割合は増加傾向)

以下は総務省のデータから、1985年と2022年の労働力率及び就業率を比較したものです。

| 1985年 | 2022年 | |

| 65歳以上の労働力率 | 37.0% | ↓34.9% |

| 65歳~69歳の労働力率 | 55.6% | ↑63.1% |

| 70歳~74歳の労働力率 | 36.7% | ↑42.5% |

| 75歳以上の労働力率 | 18.5% | ↓16.9% |

| 65歳以上の就業率 | 36.2% | ↓34.2% |

| 65歳~69歳の就業率 | 53.9% | ↑61.0% |

| 70歳~74歳の就業率 | 36.0% | ↑41.8% |

| 75歳以上の就業率 | 18.5% | ↓16.7% |

上記からわかるように、労働力率と就業率は近年、特に65歳~69歳や、70歳~74歳で上昇しているものの、就業していない高齢者の人口増加(高齢化の進行)により、1985年と比較すると、2022年の労働力率及び就業率は若干、低下しています。

・65歳以上の男性の労働力率=65歳以上の就業者と完全失業者/65歳以上の人口

・65歳以上の男性の就業率=65歳以上の就業者/65歳以上の人口

労働力率と就業率では分子に完全失業者を含むかどうかの違いがありますが、概ね似た数値と趨勢を表しています。75歳以上の労働力率、就業率の低下もそれを表していると思われますが、人口構造の割合の変化(高齢化)が、労働力率、就業率の低下の要因と考えられます。

4.×:2022年の日本の就業率は男女計が78.4%である。

ドイツ(76.9%)、イギリス(75.5%)と同水準であり、アメリカ(71.3%)、フランス(68.1%)を上回っている。【P51】

問18.労働市場の知識

【B】問1に続いて、令和6年版労働経済の分析からの出題です。問1は第2部「人手不足への対応」からの出題だったのに対して、こちらでは第1部の「雇用情勢の動向」からの出題でした。このような出題ケースは、これまでにもあります。

選択肢2の正誤判断が難しいため、他の選択肢から消去法で答えを導くことが有効です。

正答:2

1.×:就業率は男女計では約6割で、男女別にみると、男性は約7割、女性は約5割となっている。【P20】

2.○:女性の非労働力人口をみると、働く希望はあるが求職活動はしていない就業希望者は完全失業者の2.2倍の約160万人おり、就業を希望している者のうち、多くが求職活動まで至っていないことが示唆される。【P20】

3.×:正規雇用労働者数については、女性を中心に2015年から2023年まで9年連続で増加している。【P24】

(参考)正規雇用労働者数は2024年も男女ともに増加している。

4.×:非正規雇用労働者は、2020年と2021年には感染症の拡大による景気後退の影響から一時的に減少がみられたものの、長期的には男女ともに増加傾向である。【P24】

問19.労働市場の知識

【A】このような労働力調査に関する用語の問題は定期的に出題されており、本問の内容は第8回問23と全く同じでした。総務省統計局の「用語の解説」や、テキスト&一問一答(第4版:P126)で確認しましょう。

正答:2

1.×:全人口ではなく、「15 歳以上」の人口に占める労働力人口の割合である。

2.○:完全失業率の定義として適切である。なお、労働力人口とは、15歳以上の人口のうち、就業者と完全失業者を合わせたものである。

3.×:完全失業者は、単に失業状態にある者ではなく、次の三つの条件を満たす者である。

①仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)。

②仕事があればすぐ就くことができる。

③調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の求職活動の結果を待っている場合を含む)。

4.×:非労働力人口とは、15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者と定義づけられている。具体的には専ら通学、家事をしている人、その他(高齢者など)が該当する。

例えば、仕事をまったくしていない「完全失業者」や「休業者」は、非労働力人口には含まれず、労働力人口に該当する。

合格問題集(第2版)P124(問題1、2)

問20.労働政策及び労働関係法令並びに社会保障制度の知識

【B】パートタイム・有期雇用労働法に関する大問は、第18回問25、第25回問14で出題されているものの、選択肢4の「短時間・有期雇用管理者」の設置は初めてのの出題です。これは法的義務ではなく、努力義務とおさえておきましょう。

正答:4

1.○:事業主はパートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたときは(労働契約の更新時を含む)、事業主は実施する雇用管理の改善に関する措置の内容を説明することが義務付けられている。【P14】

説明義務が課されているのは、以下の内容である。

・不合理な待遇の禁止

・通常の労働者と同視すべきパートタイム、有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止

・賃金

・教育訓練

・福利厚生施設

・通常の労働者への転換

2.○:求めがあった際には説明義務がある。

事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から求めがあったときは、通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由と、待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明しなければならない。【P14】

3.○:パートタイム・有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するための必要な体制(苦情を含めた相談に応じる窓口等の体制)を整備することが義務付けられている。【P17】

4.×:「すべての~義務づけられている」には注意する。すべての事業所に義務づけられているのではなく、事業所ごとに選任することを「努力義務」としている。

事業主は、常時10人以上のパートタイム・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、「短時間・有期雇用管理者」を選任するように努めるものとする(努力義務)。【P18】