官公庁資料を制する者は…

官公庁資料対策の実施の有無は、合否を左右します。

というのも、第29回試験では官公庁資料等の名前を冠した大問(選択肢4つ分の問題)が、16問分(64選択肢分)出題されています。他にも官公庁資料に根拠のある選択肢もあり、それ数以上の存在感があります(そうしたものを合わせると77選択肢分ありました)。

いわゆる理論(家)問題が多くて12問程度ですから、資料問題の多さが際立ちます。ただし、よく出題されている資料が確かにあります。メリハリをつけ、落ち着いて対策をしましょう。

頻繁に出題されている資料、めったに出題されない資料、最近出題が目立つものなどがありますが、ランキング上位及び出題が気になる22種類プラス1(合計23種類)の官公庁等の資料を発表します!

ランキングではS・A・Bランクにランク分けしています。

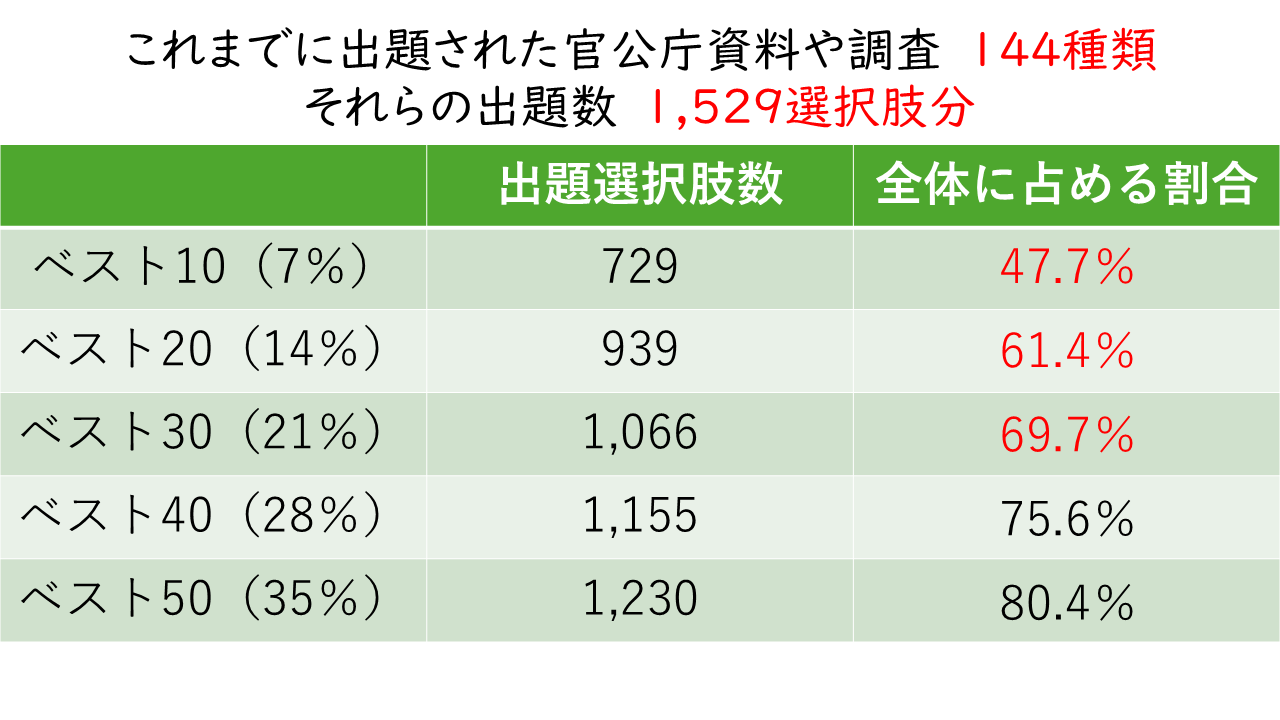

ランキング上位の資料が、出題割合の大きな部分を占めていることはデータが証明しています。

これまでに出題されている資料は144も!あるのですが(みん合調べ)、全体の7%に相当する出題数ベスト10の資料で半数近くを占めており、全体の21%に相当するベスト30で約7割を占めています。

逆に言えば、144種類のうち、8割は無視しても合否に影響はありませんので、ランキングを参考にして、メリハリを付けた対策をしましょう。

官公庁資料 出題ランキング(S・Aランク)

出題ランキング及び、書籍やサイトでの対策方法をお伝えします。

ランキングは第1回~第29回のキャリアコンサルタント試験での出題の出典となった、選択肢数でのカウントです。( )内の数字は選択肢数です。

では早速、発表します!特に1位から3位は重点的な対策が必要です。

![]()

「労働経済の分析」は、一般経済や雇用、労働時間などの現状や課題について、統計データを活用して分析する報告書であり、厚生労働省が、原則として毎年公表しています。

第28回試験(2025年3月実施)からは「令和6年版」が出題対象となり、同年7月の第29回試験でも出題がありました。11月試験においても引き続き「令和6年版」からの出題となる可能性が高いと考えています。

本稿制作時点(2025年9月上旬)では、「令和7年版」はまだ公開されていませんが、例年どおり9月に公開された場合には、公開直後の11月試験の出題実績はなく、(早くて)翌年3月試験から、あるいは7月試験から出題される傾向があります。

なお、労働経済の分析は最近の雇用指標等のデータがまとめられた第Ⅰ部と、毎回テーマが異なる第Ⅱ部から構成されています。

第Ⅰ部の内容は、令和6年版からの出題可能性が高いものの、第Ⅱ部については、令和5年版などに遡っての出題可能性があります。特に2問、3問と複数出題される場合には、複数年版での出題実績があるため、可能であれば、令和5年版の第Ⅱ部も確認しておいた方が良いでしょう。

![]() 令和6年版の第Ⅰ部と第Ⅱ部、令和5年版の第Ⅱ部が要注意です。

令和6年版の第Ⅰ部と第Ⅱ部、令和5年版の第Ⅱ部が要注意です。

【書籍】テキスト&一問一答(第4版)P6~ 合格問題集(第2版)P42

【楽習ノートプラス】

≪会員限定≫令和6年版労働経済の分析第2部ダイジェスト

≪会員限定≫令和5年版労働経済の分析第Ⅱ部ダイジェスト

【最近の過去問】

![]()

能力開発基本調査は、企業、事業所及び労働者の能力開発の実態を正社員・正社員以外別に明らかにし、職業能力開発行政に資することを目的として、厚生労働省が毎年公表しています。

例年、6~7月頃に最新年度版が公開され、11月試験でその年度版が早くも出題される傾向が続いています。調査結果に大きな変化は無いのですが、令和6年度版で備えておいた方が良いでしょう。

この資料は、複数の出題、また細かな内容まで出題されることがありますので、プリントアウトをして内容を精査することをおすすめしています(全72ページ)。

【楽習ノートプラス】

≪会員限定≫令和6年度能力開発基本調査【1企業調査:問題編】

≪会員限定≫令和6年度能力開発基本調査【2事業所調査:問題編】

≪会員限定≫令和6年度能力開発基本調査【3.個人調査:問題編】

【最近の過去問】

![]()

職業能力開発促進法に基づき、職業訓練や職業能力評価など、職業能力の開発に関する基本となるべき計画を厚生労働省が策定しています。2021年度から2025年度までの5カ年計画です。

最終年度ですが、第29回(7月)や2級第34回(6月)試験で出題がありました。

能力開発基本調査と同じく、プリントアウトをして一読しておきたい資料です(40ページ)。

【書籍】テキスト&問題集(第4版)P3~ 合格問題集(第2版)P44

【楽習ノートプラス】

«会員限定»第11次職業能力開発基本計画【問題編】

【最近の過去問】

第23回問11 第24回問3 第25回問11 第27回問16 第29回問15 2級第29回問1 2級第29回問11 2級第30回問10 2級第34回問2

ここまでを頻出ランクSランク(3種類)、官公庁資料の御三家と位置づけています。

特に意識して対策しておきたい御三家資料のバージョン。

・労働経済の分析(令和6年版+令和5年版第Ⅱ部)

・能力開発基本調査(令和6年度)

・第11次職業能力開発基本計画

厚生労働行政における、現状・課題・方向性を示している基礎資料の位置づけのため、この3点を念入りに対策しておくと、他の資料に記載されている内容をカバーする効果もあります。

一方、4位からのAランク以降の資料は、過去問等の出題内容を中心に対策をすることをおすすめしています。数ページから数十ページ程度のボリュームの少ない資料もあります。コンパクトなものは、興味に応じてで良いですから、一読しておけるとより安心です。

![]()

企業におけるセルフ・キャリアドックの導入のプロセスや実施計画の策定、企業内インフラの整備や実施の手順をわかりやすく整理した資料です。具体的事例や書式などもあり、実務においても活用できます。

![]()

令和4年に改正があり、インターンシップの定義があらためて行われた点には注意が必要です。その他、企業側、大学側の留意事項などがよく出題されています。

![]()

【書籍】テキスト&一問一答(第4版)P164~ 合格問題集(第2版)P150

【最近の過去問】

改正後の資料を出典としている過去問は以下です。

![]()

![]()

【書籍】テキスト&一問一答(第4版)P197~ 合格問題集(第2版)P178

【最近の過去問】

第7位:労働力調査(39)

労働力調査は、我が国における就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的としており、総務省統計局が毎月公表しています。完全失業率などがわかります。

2024年(度)までのデータは要注意ですが、楽習ノートプラスにまとめと問題をご用意しています。

【書籍】テキスト&一問一答(第4版)P125~ 合格問題集(第2版)P124、P128

【楽習ノートプラス】

«会員限定»2024年(度)までの完全失業率と有効求人倍率【問題編】

【最近の過去問】

第8位:今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について(答申)(37)

キャリア教育・職業教育の指針として、文部科学省の中央教育審議会が取りまとめた資料です。平成23年に作成の古い資料ですが、次の3つのキーワードは要注意です。

![]()

![]() 特によく出題されるのは、「基礎的・汎用的能力」の4つの内容と、「キャリア教育」と「職業教育」の定義です。全体を読む必要は、これまでの出題内容を考えると、ないと捉えています。テキスト&一問一答でポイントを確認しましょう。

特によく出題されるのは、「基礎的・汎用的能力」の4つの内容と、「キャリア教育」と「職業教育」の定義です。全体を読む必要は、これまでの出題内容を考えると、ないと捉えています。テキスト&一問一答でポイントを確認しましょう。

第9位:年次経済財政報告(33)

年次経済財政報告(経済財政白書)は、経済・財政の1年間の動きを総合的に分析し、問題点や今後の展望、政策の方向などについて、内閣府が毎年公表しています。

![]() 毎年、テーマや章立てが異なるため、雇用や労働に関するテーマが設定されている章節には要注意です。25回以来、出題が無いのが気になります。

毎年、テーマや章立てが異なるため、雇用や労働に関するテーマが設定されている章節には要注意です。25回以来、出題が無いのが気になります。

令和6年版は昨年8月に公表されており、出題可能性があります。特に第2章に目を通しておくと安心です。

令和7年版は令和7年7月の公開のため、11月試験での出題可能性は時期的に低いと捉えていますが、12月の1級、2級試験では可能性があります。令和7年度は、第2章の第2節、第3節を見ておくとよいでしょう。

ここまでが頻出Aランクに位置づけられる資料です。

第10位以降は、資料名から資料のPDFへ直接リンクしています。

第10位:職場における学び・学び直し促進ガイドライン(29)

![]()

第11位:職場における心の健康づくり 労働者の心の健康の保持増進のための指針(26)

![]()

出題のポイントは、セルフケア/ラインによるケア/事業場内産業保健スタッフ等によるケア/事業場外資源によるケアの「4つのケア」です。

【書籍】テキスト&一問一答(第4版)P172~ 合格問題集(第2版)P156

第12位:健康づくりのための睡眠指針2014 健康づくりのための睡眠ガイド2023(24)

![]()

第12位:(令和6年版)男女共同参画白書(24)

![]()

【書籍】テキスト&一問一答(第4版)P205~

【最近の過去問】

第14位:心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き【23】

![]()

第15位:働く環境の変化に対応できるキャリアコンサルタントに関する報告書(20)

![]()

第19回以降によく出題されていましたが、第26回以降には出題がありません。

第16位:ストレスチェック制度導入ガイド(17)

![]()

ここまでを頻出Bランクの資料と位置づけています。S・A・Bのメリハリを付けて対策しましょう。

それ以降のCランクの資料のうち、特に気になる資料、今後の定番になりそうなもの、しばらく出題がなくそろそろ?と思われる6種類を紹介します。

・令和6年賃金構造基本統計調査(13)

主要産業に雇用される労働者の賃金の実態を労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにすることを目的として厚生労働省が毎年調査、公表しています。

【楽習ノートプラス】令和5年賃金構造基本統計調査のまとめ※

※令和6年版対応へ、近日中に改訂予定です。改訂しました!

【書籍】テキスト&一問一答P128 合格問題集(第2版)P126、P130、P268

・令和6年度学校基本調査(13)

少子化が進んでいるなかでも、新しい学校種である「義務教育学校」や「中等教育学校」の生徒数は過去最高を更新し続けている点には注意しましょう。

【書籍】テキスト&一問一答(第4版)P163~ 合格問題集(第2版)P276

【最近の過去問】第29回問28

・キャリアコンサルタントの継続的な学びの促進に関する報告書(12)

キャリアコンサルタントの自己研鑽に関する貴重な資料です。

【書籍】テキスト&一問一答(第4版)P269

・キャリア・パスポートの様式例と指導上の留意事項(9)

【書籍】テキスト&一問一答(第4版)P161~ 合格問題集(第2版)P148

しばらく出題がありませんでしたが、第28回で大問での出題がありました。3ページ目の内容や4ページ目の留意事項に目を通しておきましょう。

【最近の過去問】第28回問27

・副業・兼業の促進に関するガイドライン(9)

次の過去問で、副業や兼業の基本的な考え方を確認しておきましょう。次の過去問では基本的な考え方、禁止事項を確認できます。

【最近の過去問】第28回問19

・外国人雇用状況の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)(4)

国別労働者数の1位は「ベトナム」。産業別労働者数では「製造業」また、在留資格別労働者数についてはこれまでは「身分に基づく在留資格」が1位でしたが、令和6年のデータでは「専門的・技術的分野の在留資格」が1位になりました。

【書籍】テキスト&一問一答(第4版)P208~

【楽習ノートプラス】

≪会員限定≫【令和6年】「外国人雇用状況」の届出状況まとめのまとめと問題

資料対策の勘どころ

以上の22種類の資料が、定期的に出題のある要注意資料プラスαと捉えています。

他にも、高齢者雇用、女性活躍などに関する資料も気になるところですが、それらは「労働経済の分析」などの資料に包含されている内容も多い特徴があります。

その他のものは、テキスト&問題集+合格問題集や最近の過去問を利用して、登場した際に内容理解を深めましょう。

その際に大切なことは、ご自身の感覚に照らし合わせて、調査結果などを眺めてみることです。違和感のないものは、おそらく出題されても対応ができるでしょう。それに対して違和感のある調査結果や知らなかった仕組みなどは、よく内容を確認しましょう。

調査結果や制度の導入状況などは、自らやご家族の勤務先での状況と照らし合わせてみてください。

その視点は、キャリアコンサルタントになった後も役立つことでしょう。うちの会社ではまだないな、とか、この資料を参考に社内の制度を作ってみよう、などと、自分ごとに落とし込むことが大切です。

ランキング番外編

官公庁資料と位置づけてよいものか?と思い、ランキングには盛り込んでいないのですが、実は出題数3位(113選択肢分)に該当するのが、「キャリアコンサルタント倫理綱領」です。

キャリアコンサルタントの行動、実務の指針となるもので、当然、試験においても、その内容を背景とした出題があります。

以上、22種類プラス1の資料対策についてお伝えしました。

会員限定教材を活用する場合には、みん合☆プラス会員をご検討ください。

合格目指して、一緒に頑張っていきましょう。

みん合☆プラス会員のご案内

キャリアコンサルタント試験の直近3回分以外の過去問解説や、試験傾向が非常によく似ている2級技能検定や1級技能検定の過去問解説、そのほか会員限定公開のページは、みん合☆プラス会員へ入会するとご覧になることができます。

学科試験対策のお伴に、是非ご検討ください。テキスト&問題集や、合格問題集をお持ちでない方には、お得なセットのコースがおすすめです。

土日祝日も会員登録&書籍発送を行っています!

コメントを残す